『四月は君の嘘』最終話の演出を語る

脚本:吉岡たかを

絵コンテ・演出:イシグロキョウヘイ 演出:黒木美幸

作画監督:奥田佳子、河合拓也、野々下いおり、高野綾、小泉初栄、伊藤香織、高田晃、浅賀和行(演奏)、愛敬由紀子(総)

Aパート。バラード第1番の起伏ある曲調に沿う形で、明暗入り混じる物語が展開される。悲愴感漂う第1主題と、明るく軽やかな第2主題。この対称的な二つの主題の反復に物語の展開が追随する。

演奏後半、一面に青空が広がる公生の心象風景のシーン。

上のように曲調が変わるごとに展開がひとつずつ進んでいく。第1主題の始まりとともにかをりが現れる。悲しみに満ちた曲調にかをりの現状を察する。しかし、彼女は最後まで明るく、天真爛漫にあろうと願う。そんな想いに導かれるかのように、演奏も第2主題へと移行する。そして、最後は再び第1主題に戻って、かをりとの別れとなる。

かをりが登場するシーン。最初はこちらを向いていない。後ろ向きの状態から振り返ってこちらを見る。後ろ姿は去っていく者の象徴だ。彼女はもうこちら側の者ではないのだ(このアングルからの振り向きはラストシーンにおいて再度見ることになる。こことラストが対応している)。

演奏を始めるかをり。ここで第2主題に入る。最後のデュエットは明るく楽しくありたい。そこにおいて、ふさわしいのは第1主題ではなく、軽快な第2主題だろう。

最初のうちは公生は事態を受け止めきれないでいる。そんな彼にかをりはデュエットを誘うかのようにヴァイオリンを奏でる。構図に着目すると、ダッチアングルの傾斜が“かをりから公生に”向くようにつくられているのがわかる。

ここでも“かをりから公生に”動作の方向が伝わっていく。ヴァイオリンの弓を右へ強く飛ばす。続くカットではその勢いを受けたかのようにして、公生の運指が右へ下降する。

駄目押しの真正面アップショット。想定線上からのショットは「相手をこちらに振り向かせたい」という想いを強く宿す。この真正面からの表情を受けて、公生もようやく彼女の願いを受け止める。

そしてここで曲調がスケルツァンドへと移り変わる。両者の意思疎通の過程に演奏がしっかりと合わさってくる。二人のデュエットには何よりもスケルツァンドが相応しい。

ダッチアングルの傾斜も先ほどとは反対になり、“公生からかをりへ”向けられる。それに伴って、両者が密着的にスライドされ、二人の距離が徐々に近づいていく。もはや、かをりからの一方通行ではなくなった。

モンタージュは公生からかをりへ、そしてかをりから公生へ、カメラワークやディゾルブを交えながら円環していき、二人が相互に影響を与え合っているように演出する。最後のデュエットを第2主題とともに色鮮やかに描き出す。

そして、第2主題が終わり、日が暮れ始める。カメラの動きも止まる。再び悲しげな第1主題が復帰する。別れの時が迫っていることを曲調の変化がそれとなしに告げる。

ダッチアングルも“公生からかをり”という向きに対して抵抗をつくっているのがわかる。この直後、かをりは光を放ちながら消えていく。

上昇と下降を激しく繰り返す演奏。ただ演奏しているだけには見えない。まるで、かをりに幾度となく手を差し伸べようとしているかのようだ。公生の想い、憤りや焦りが運指と連動する。かをりに近づいては離れ、近づいては離れの繰り返しを見ているかのよう。

かをりが消えていなくなる直前。一気に下降し、かをりから大きく遠ざかる。公生の想いに反して、彼の指が音階を駆け上がる様子を映すことは決してない。ここでの運指はかをりの側に近づくことを決して許さない。

最後は上昇音とともにかをりが消滅する。手を差し伸べたが間に合わなかった。激しく上昇・下降する演奏がかをりに近づきたくても近づけないという公生の想いを代弁する。

最後。下へとゆっくりと下降するカメラワーク、下に重心のある構図、下に滴る涙。「下」を強調する。

そしてここで上昇音。かをりがいなくなった今となっては、無意味な上昇かもしれない。しかし公生の想いは未だ消え去っていない。諦めきれない。彼はただひたすらにかをりに近づきたいと望む。

そして演奏終了。公生のアップショット、「さよなら」の言葉とともに幕を閉じる。映すのはそれだけ。そこに観客の歓声はいっさい入らない。悲嘆に暮れる彼のもとには観客の声は届かない。

◇◇◇

Bパート。かをりからの手紙を読みながら「同ポ」や「マッチカット」、「アクションつなぎ」といったトリッキーなワザを使って回想へとつなぐことで、現在と過去の出来事が入り混じっていくかのように、モンタージュを構成していく。

同ポ。公生が今歩いている場所は、かつてかをりが駆けていった場所。同じ場所を連続的に映すことで、まるで彼らがすぐそばにいるかのように印象付ける。

マッチカットによって、現在の公生と過去の公生を直結させる。まるで公生が時間や空間を自在に渡り歩いているかのように演出する。

ここも同様。まるで公生の前をかをりが歩いているかのように、モンタージュを繋げていく。

現在から過去へ。回想によって、「断絶」をつくらないように、まるで過去と現在が地続きであるかのように、二人がすぐそばにいるかのように、演出を設計していく。公生の知らないかをりの過去は、公生のすぐそばで起こっていた。その事実が上記の演出によって、確固たるものになっていく。

公生がかをりと初めて出会う回想シーン。同じ公園で、現在と過去のアクションを繋げることで、断絶を消す。振り向けばすぐそこにかをりがいるかのようにモンタージュを繋げる。公生にとって忘れがたい、即座に思い出せる光景であることを、このように断絶を消すことで表現する。

公生は手紙を読みながら、度胸橋を、線路の沿線を、そして公園を歩いていく。一か所に留まらない。そうして彼は思い出のつまった場所を、時間を渡り歩いていく。

しかしここで公生は歩みを止める。ここまでの手紙の内容はかをりが公生に出会うまでの話。ここからは公生に出会ってからの話。かをりが公生と過ごした日々を書き連ねる。その内容を読む公生を長回しで撮る。公生の表情が一喜一憂する様子を映していく。演出がガラッと変わる。回想シーンへ飛ぶことはない。愚直に、かをりが公生に向けた想いを、公生はただただ噛みしめていく。噛みしめるための長回し。ここでカットを割って感情を飛散させない。ひたすら長回しで手紙の言葉を受け止める。

通じ合っている(意識が向き合っている)二人は「横」的に繋がる。ピアノを弾く公生に対して、様々な時間軸から語りかけるかをり。ここまで色々な時間を渡り歩いてきた展開がここに対応・集約される。

そしてここでかをりの「私は君の心に住めたかな」という台詞が入る。演出が「同ポ」や「マッチカット」、「アクションつなぎ」で二人の間をシームレスにつないでいったのは、この台詞のためにあったのかもしれない。かをりは公生の心の中にたしかに住んでいる。だからこそ、回想への移行は淀みなく、そこにはいっさいの断絶がない。

カットがひとつ変われば、かをりのいた頃に戻れてしまうかのような「近さ」を演出に落とし込む。公生の心にかをりが住んでいる、その言葉をそのまま演出へ変換する。

カットを割って向き合っていた二人がここで一つのフレーム内におさまる。フレームという断絶がはらわれる。ここですべての断絶が消え去る。ここまですれ違っていた二人だが、こうして最後にしっかりと向き合って話す。

正面を向いたら別れの時だ。Aパートでかをりが現れたときと同様に、彼女は振り返り、後ろを向く。そして、線路の向こう側へ消えていく。

しかし、公生の住む街にはかをりの生きた痕跡に溢れている。そうした痕跡を同ポによって感じ取り、アクションつなぎによって追体験する。そのようにして、かをりは公生の心に生きる。Bパートの演出は、かをりの「忘れないでほしい」という願いをそのまま形にしたかのように見えた。かをりの願いを、そして公生の心象を、映像へ確かに刻んでいたように見えた。永遠の別れを経てもなお、すぐそばで寄り添っているかのように、モンタージュが積み重なっていた。これもまた嘘と言えば嘘だろう。しかし、「美しい嘘」の形だ。そんな『君嘘』らしい幕引きに、息を飲まずにはいられなかった。

素晴らしい作品でした。ありがとうございました。

『四月は君の嘘』21話の演出を語る

脚本:吉岡たかを

絵コンテ・演出:倉田綾子、柴山智隆

作画監督:野々下いおり、小泉初栄、門之園恵美、高野綾、河合拓也、ヤマダシンヤ、浅賀和行(演奏)、愛敬由紀子(総)

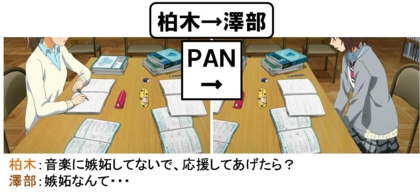

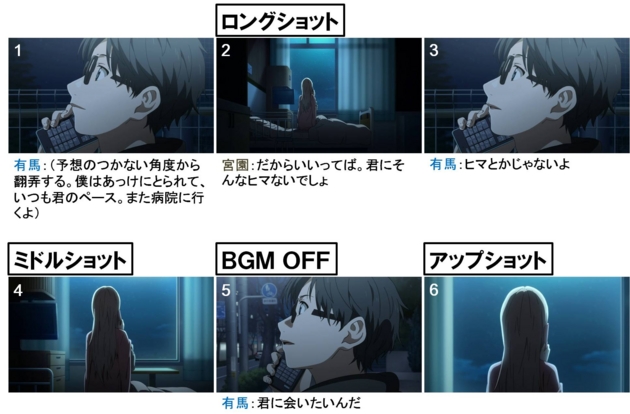

Aパート、公生がかをりの見舞いに行くシーンの演出を見ていきたいと思う。ここでは、「縦/横」や「ワン/ツーショット」、「想定線からの距離」、「BGMのON/OFF」などを切り替えながら、ストーリーに寄り添った演出が展開されていく。まるで揺れ動く公生の心情に沿うかのように「縦/横」が入れ替わり、BGMがOFFになる隙間にかをりの言葉が落とし込まれる。

かをりからの手紙を読む公生。彼女の文字が目に入った途端に、教室の喧騒がフェードオフし、BGMが流れ始める。同時に通常光から逆光へ、フィックスからトラックバックへ、寄りから引きへ、というふうに前後で演出に差を出し、ムードを一転させる。

病室に来る公生。彼に対しておちゃらけるかをり。二人を「横の構図」と「切り返し」で繋ぐ。続くシーンでは、二人の想定線にカメラが少し寄る。

暗然とする公生にぬいぐるみを投げつけ、怒るかをり。こうした雰囲気の変化に追うかのように、カメラ位置が想定線に若干寄り、アングルが気持ち変化する。「横」的なアングルから「縦」的なアングルへ。「関係性」を問うシチュエーションにおいて「想定線」への寄り/引きという演出を画面に持ち込む。

かをりを背負い、病院の屋上に向かう公生。ここで二人をツーショットではなく、ワンショット的に撮り、続くシーンで

綺麗にツーショットを見せる。相手を意識した会話から、雪を見て感動するという純粋な反応へ。その変化を「ワン/ツーショット」が表現する。背景色、ライティングもあわせて明るいものとなる。ここに一つのアクセントを持ってくる。そして、「雪だ」というかをりの言葉に合わせてBGMが一瞬止み、

続くカットで曲調が一気に盛り上がる。そこにかをりのアップショットをしっかりと合わせてくる。ここにひとつのピークをつくる。髪がなびき、吐息を吐く。表情の変化を克明に描く。

ピアノを弾いていないという公生に対し、「やっぱり」と答えるかをり。彼女はここで公生に目を向けない。逐一目を向けずとも会話はちゃんと成り立つ。かをりはそれほどに公生のことをよく理解している。

公生にとって、音楽は大切な人を連れ去っていくもの。回想を交えながら、公生の母やかをりとの回想を「じわTB」で挟む。絵がじわじわと引いていく様子が、公生のいう「連れ去る」という言葉とシンクロする。

対して、かをりは「私がいるじゃん」と言う(3話と同じセリフ)。ここで狙ったかのようにBGMが一瞬止み、かをりの言葉だけがクリアに響く。強調したい言葉が強調されて伝わる。『君嘘』のBGMには言葉をいれるための「無音の隙間」がある。そこに向けて尺を合わせしていく。絵のために音楽があるのではない。音楽のために絵がある、とでもいうような演出の組まれ方だ。

そしてここでカメラがかをりの真正面に初めて来る。カメラが想定線上に綺麗に乗り、その先にいる公生へ、最も伝えたい言葉がストレートに届く。想定線上にカメラを置くことで、「誰から誰へ」という方向性が強烈に明示される。その言葉を聞いた公生は心を動かされ、かをりの方を振り向く。ここでようやく二人の視線が交わる。

視線が交わったのを境に構図が「縦」から「横」へと切り替わる。これまでは視線をこちらに向けるために「縦」だった。しかし今は違う。向き合っている今、ふたりは「横」で繋がれる。

瞳が潤み、手が震える公生。こういった震える挙動には「本心」が潜む。かをりの「抗わないの?」という言葉に対して、こうした公生の反応をていねいに切り取っていく。

公生はかをりから視線をそらし、構図は「横」から「縦」に戻る。奥には病棟。空を見せない、どことなく閉塞感のある構図だ。先ほどの「横の構図」の時と違い、背景が突き抜けていかない。

煽っているが、公生のアップのため空が隠れる。顔には影が落ち、空の色も他のカットより暗みを増している。

後ろから公生を見るかをり。縦の構図で見せる。しかし、すぐそばに寄り添っているかのように、二者の配置は望遠的に圧縮されて映される。彼女が公生のことをしっかりと思ってくれていることが伝わる。

立ち上がるかをり。空をはっきりと映しつつも、彼女自身の顔は映さず、代わりに四肢の動きを見せていく。表情が見えないことで、イメージが固まりきらない。演奏家は言葉ではなく、演奏で語るもの、あるいはそういったことを表現しようとしているのかもしれない。

かをりは一心不乱に腕を動かし、演奏の素振りをすることで、公生へ思いを伝えようとする。

演奏後。「奇跡なんてすぐ起こっちゃう」という言葉を演奏が止んで、次のBGMが鳴り出すまでの間に置く。そして雲間から光が差し、先ほどよりも明るさを増す。このシーンでは、屋内、屋外、天候の変化の三段階でライティングを徐々に明るくさせている。無論、その変化はストーリーにしっかりと沿ったものだ。

演奏を終えたかをりから公生への切り返し。煽りながら、しっかりと空へ抜けていく構図(これまでのように公生の顔で遮らない)をとり、暗澹とした様子から一転させる。そして、ここではっきりとカメラが想定線を越える。想定線を越えたことで、公生とかをりの上手下手(かみしも)が入れ替わる。ここまで、かをりが公生に喝を入れたり、励まそうとするたびにカメラが想定線の側に寄っていた。それが今は乗り越えた。ここから彼女の公生に対する態度が変化する。一線を超え、彼女の「本心」「想い」「願い」が顕わとなる。

FIXがメインだったところをここで2カット連続のPANアップ(ティルトアップ)。かをりから公生へカメラが向かうのに合わせて、かをりの言葉が公生へと伝わっていく。重要なシーンではカメラワークをちゃんと付ける。「上向き」というのも重要だろう。かをりのポジティブな言葉はPANアップで撮るべきだ。

ここからはクローズアップの応酬。どんなに二人がそばにいてもツーショットに引かない。切り返す。シーンラストをアップの連続によって情感あふれる場面へと彩っていく。

かをりが涙声になりながら「一人になるのが恐い」と繰り返す。そして、かをりの手に落ちた雪が溶け、下へ滴る。しかし本当に滴り落ちたのは雪ではなく、かをりの涙だ。だがここではあえて、涙を流す顔ではなく、雪を見せる。映像に嘘をつかせる。しかしその嘘はまぎれもなく美しい嘘だ。

続くカットでかをりの泣きじゃくる表情をアップで映す。「嘘(雪)」から「本当(かをりの涙)」へ。この移行はいかにも宮園かをりらしい。彼女の美意識にモンタージュが寄り添っているかのようだ。

最後は、公生のモノローグにあわせて、かをりの演奏後の表情をアップで持ってくる。回想の絵ではあるが、シーンエンドはかをりの泣き顔ではなく笑顔で終わらせる。「彼女は美しい」という公生のモノローグとともに、かをりの美しい姿を映す。泣き顔は見せない。これもまた嘘なのだけど、こういう嘘もあっていい。そして、BGMが止んだ一瞬に「雪の中の君は美しい」という公生の言葉をのせていく。そこに“ちゃんと”合わせる。ふたたびBGMが流れ出したときには、絵は次のシーンへと移行している。

かをりは公生のために「嘘」をつき、明るく振舞おうとするが、最後に感極まって泣き出してしまう。しかし、そんな泣き顔を覆い隠すかのように笑顔の絵でシーンを終わらせる。この終わりを望んだのは他でもない公生自身だ。こうして彼はある意味では「嘘」の上塗りをする。嘘をつくことで美しくあろうとする。彼らは美しい嘘を肯定する。演奏家として、本心もなにもかも、すべてを飲み込んで渾然一体となって、そして嘘をつくことで、彼らは前へと進んでいく。

『四月は君の嘘』20話の演出を語る

脚本:吉岡たかを

絵コンテ:神戸守 演出:矢嶋武

作画監督:野々下いおり、小泉初栄、河合拓也、ヤマダシンヤ、高野綾、薗部あい子、奥田佳子、加藤万由子、郄田晃、藪本和彦、浅賀和行(演奏)、愛敬由紀子(総)

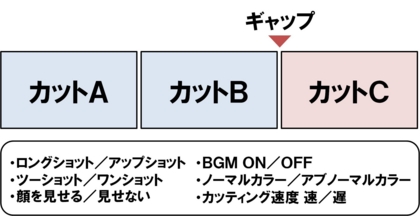

雰囲気が変化していく描写は演出が担うところだ。20話ではそういった変化を時に大胆に、時にさりげなく演出に落とし込む。演出的なギャップを置くことで、変化を作り出す。

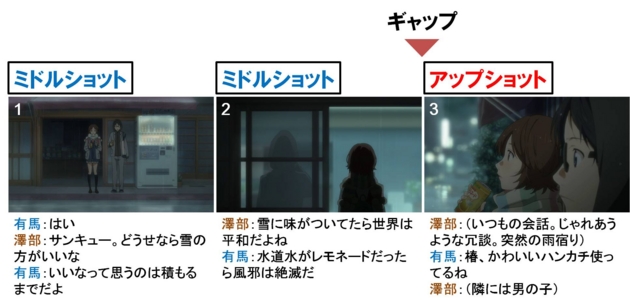

以下では、「雨宿りする公生と椿」、「電話をする公生とかをり」、「病状が悪化するかをり」の3つのシーンを参照しながら、状況が変化する際の演出的なギャップについて見ていきたいと思う。

1. 雨宿りする公生と椿

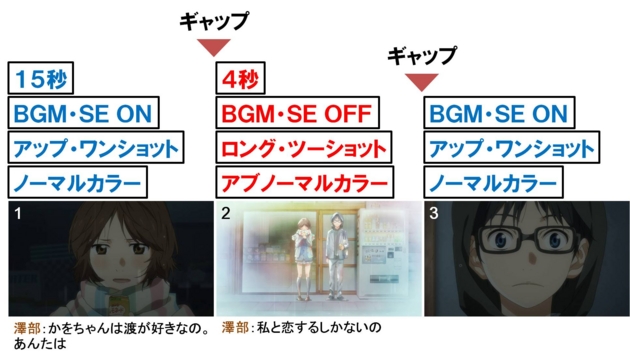

このシーンではかなり明確に演出のギャップを組み込んでいる。ギャップというのは、たとえば、ロングからアップに構図が変わったり、BGMのON/OFFが切り変わったりといった変化を指す。

このギャップを利用することで、その場のテンションを操作し、「伝えたい絵」や「伝えたい台詞」をより効果的に伝える(上の図ならカットCが伝えたい絵となる)。以下で、具体的に見ていく。

ミドルショットからアップショットに切り替わる。そこに若干のギャップがある。このギャップの後には椿のモノローグが入る。「ダイアログからモノローグへ」という変化。ここにギャップのタイミングを合わせている。

続くシーン。先ほどからずっとツーショットで来たところをワンショットに切り替え、ギャップをつくる。そしてその直後に公生の「椿は女の子みたいだ」という台詞を持ってくる。そこにアクセントを置く。

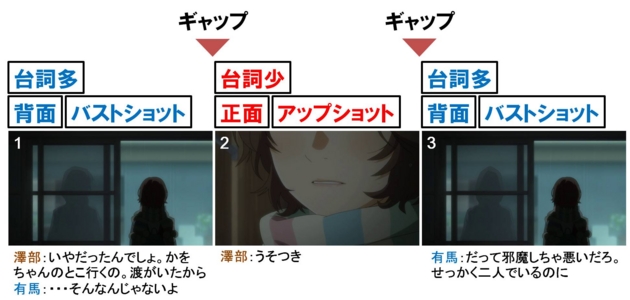

変化する項目が多ければ、その分ギャップも大きくなる。ギャップ直後に「うそつき」という強調させたい言葉を置く。他の台詞とは明確に区別して扱う。

「公生のことなんかすぐわかる」という、特に伝えたい言葉をギャップの後に持ってくる。カット2と3の間にはギャップをつくらない。台詞を架橋させることで、むしろその繋がりを強め、椿の想いが公生に向いていることを提示する。

続くシーン。二人は横に並んで話している。横並びはこのように「向き合う」瞬間を捉える。ここであえて向き合おうとする公生の動作から、核心をつかれた様子を見て取ることができる。対面ではこういった挙動は描けない。

ここではBGMのON/OFFでギャップをつくり、ギャップ後のカットに一番伝えたい絵と言葉(笑顔のかをりと、椿の言葉に肯定する公生)を持ってくる。BGMを消すことで、言葉が音楽と混ざらずにクリアなものとして伝わってくる。

ここは尺の差でギャップをつくっている。カット1でタメにタメて、カット2以降矢継ぎ早にカッティングしていく。公生のかをりが好きだと言う言葉にショックを受け、その反動で怒る椿の様子を「カットの遅/速」という速度差に落とし込んでいく。

続くシーン。短くカットしていき、椿のやり場のない怒りを表現する。ギャップはつくらない。同ポジの切り返しで変化を最小限に抑える。「私が言いたい」「公生に聞いてほしい」という二つの思いを描きたいから「切り返し」。1カットではこのニュアンスは出せない。

また台詞を架橋させ、カット間の繋がりを強めている。公生に言葉を届けたいという思いがより伝わってくる。何ともしがたい、しかし必死な彼女の感情をこの「台詞架橋」と「速度」でもって描き出す。

しかし、その「台詞架橋」と「速度」はカット3で塞き止められる。公生の「知ってる」という言葉によって。椿の言葉では、公生の気持ちをかをりから椿自身へ向けさせることはできなかった。その様子をカット割りに落とし込んでいる。

ここでカメラの配置が変化する。

これまでカメラがアップになるときは、上のように椿と公生の間に置かれていた。

それが以降では、上のように被写体の正面に置かれるようになる。二人が正面を向いたからというのもあるが、二つのカメラの位置が変化したことで場の雰囲気が若干変化する。

こうだったのが、

こう変わる。椿と公生の交わらない想いに呼応するかのように、カメラの移動距離も長くなる。雰囲気が少し変わる。この変化が続く告白シーンへの布石となる。

椿の告白。カット1を長回しで十分にため、アップ・ワンショットの緊張感ある応酬から、ロングのツーショットへと解放する。この場面のピークといえるカットを最大のギャップで彩る。

BGMやSEもOFFにしており、「私と恋するしかないの」という最も伝えたい台詞を最も効果的な形で伝えているのがわかる。

告白後。目はもう見せない。代わりに口元を大きく映す。これまで出てきても一瞬だった口元のショットを長くたっぷりと見せる。

そして大きく煽って空を見せる。これまでになかった開放感あふれる構図。これもまたギャップだ。椿の感情が大きく飛躍した様子を煽りの構図がしっかりと捉える。

ギャップを使って、伝えたい言葉を伝える。逆にギャップをつくらず台詞を架橋させれば、カット間の繋がりが強まる。

椿は、あるときは言葉を強調し、またある時は公生へ想いを馳せる。目まぐるしく行き交う二つのフェイズを、「ギャップ」の有無によって、映像表現へと落とし込んでいく。

2. 電話をする公生とかをり

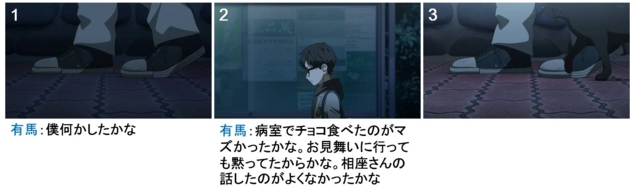

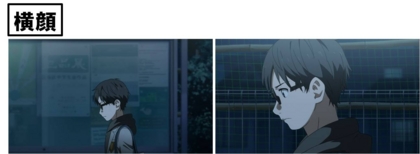

「足元/空」や「横顔/正面顔」といった二項対立に注目しながら見てみる。

電話でかをりにもう病院に来なくていいと言われてしまった公生。「足元」と「横顔」で落ち込んだ様子を描く。

また、落胆した様子の「横顔」は

再びかをりから電話がかかってくることで「正面顔」へと変化する。このように、公生の心境に合わせて撮るアングルを変えていく。

続くシーンでは、公生は再び横顔になる。が、先ほどの横顔とは様子が違う。今度の横顔は、「君に会いたいんだ」という言葉を言うための横顔だ。落胆してはいない。横顔は上下を向いた時に絵に表れやすい。今、彼は上を向いている。その様子を横顔がしっかりと捉える。

また、「君に会いたいんだ」という台詞だが、ここだけ一瞬BGMがOFFになる。前のシーンと同様に、こうすることでギャップをつくり、伝えたい言葉を聞き手にしっかりと伝える。

対するかをりはバックショットで描かれる。顔を一切見せない。しかし、カメラがロングからアップへと徐々に接近させることで、彼女の心境に近付いていく様を描写していく。

そして最後。「空」を見せる。「足元」から「空」へ。これはかをりが「空を見て」と言ったから見たわけだが、一方でこの描写の変化は公生の心境の変化に寄り添ったもののようにも見えた。

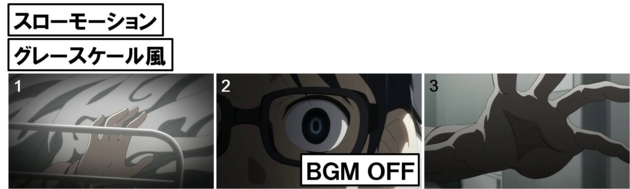

3. 病状が悪化するかをり

ここでは「速度」に注目して見てみたいと思う。かをりのお見舞いに訪れた公生と渡。そこで病状を悪化させるかをり。駆け付ける看護師たち。緊張感ある展開をスピーディなカット割りで進めていく。

シーン頭。ここはカットごとに約2秒で、公生とかをりの切り返しを描く。2秒というのは、決して短い時間ではないが、それが何度も続くため、スピード感が生まれる。そうして状況を捉えきれずにいる公生の様子を表現する。

先述のこのカット割りとよく似ている。何度も切り返して、スピード感を出す。カットを割ることでアクセントを打つ。1カットでは出せない「速度」「緊張感」をつくり出す。

続くカットはスローモーションで、先ほどまでの速度感を断つ。色もここだけグレースケール風。そのようにしてギャップをつくる。目のアップ(カット2)では、一瞬だけBGMがOFFになる。感情が大きく揺れるカットで、音を消す。公生はここでようやく状況を把握する。

そして続くカットでは再びスピードを出し、公生を現実に引き戻す。1秒以下のカットを連ねていく。状況説明が不十分で不親切なカット割りだ。しかし、この怒涛のスピードは一方で「何が起こっているかわからない」という状況を的確に表現する。

現実の風景は矢継ぎ早に流れるように。対する心象的な風景(公生の反応)はゆっくりと見せる。カットや動きの速度を操作することで、演出を公生の感情に寄せていく。

先ほどの椿の告白直後のカット割りでも、同様の速度調整が見られた。告白に対する公生の反応と、椿の息づかいをゆっくりと密に描く。このとき、時間の流れは実時間よりも遅くなる。そして、その速度を断つことで現実に引き戻す(カット6)。

このようにして、時間の流れを公生や椿の感情に沿わせていく。実時間と延縮した時間が行き交う中で、公生たちの感情や体感時間に接近する。そうしてできた描写を映像に刻んでいく。

◇◇◇◇

20話には演出的な二項対立がいろいろあって、それら二項を切り替えながら、話が進んでいく。あるときはギャップをつくって「切断」し、またあるときはギャップをつくらずに「繋ぐ」。この二つを公生や椿が行き交う中で、感情の揺れ(幅)を描いていく。

彼らの感情に沿うようにして、カメラが寄り、音が止み、速度が変わる。20話はそういった演出の変化を的確な位置に落とし込んでいた。情動の移り変わりが演出的なギャップとシンクロし、映像がエモーショナルに息づいていたように感じられた。

『四月は君の嘘』19話の演出を語る

脚本:吉岡たかを

絵コンテ:井端義秀 演出:こさや

作画監督:小泉初栄、野々下いおり、高野綾、ヤマダシンヤ、河合拓也

演奏作画監督:浅賀和行 総作画監督:愛敬由紀子

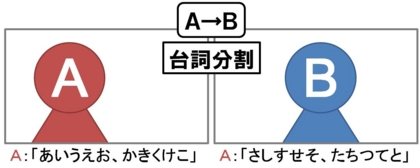

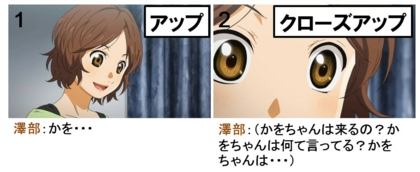

カット割りは、台詞に対して「適切な絵」をつけていくものだが、では、話し手にカメラが向くのが常に適切かというと、必ずしもそうとは限らない。

たとえば上の図のように、話し手ではない別の誰かにカメラが向けられることもある。その方が適切だと判断されたからだろう。こういった被写体が変わるタイミングというのを捉えると、「二者の関係性」のようなものが見えてくる。たとえば上の場合であれば、Aの台詞はBを意識して発したものであるといったふうにして、「AからBへ」の志向性を読むことができたりする。

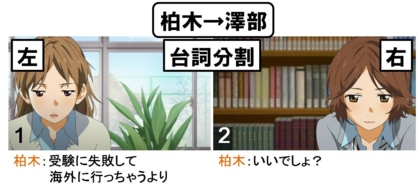

19話はそういった「台詞分割」の演出と、それにともなう「関係性」が散見された。そこに着目して本稿も進めたいと思う。以下では、「リハビリに取り組む宮園」、「図書室で会話する椿と柏木」、「有馬の散髪をする椿」の3シーンを取り上げる。

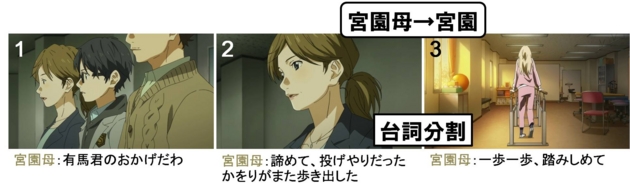

1. リハビリに取り組む宮園

基本的に、台詞の初めは話し手にカメラが向き、台詞終わりで被写体が切り替わる。誰が話しているかを最初に映すことで話し手をまず明確にし、その上で、意識する対象を映すというわけだ。

宮園母は宮園かをりに意識が向いている。台詞分割して、被写体を上のように切り替えることで、その関係性を提示する(なお、ここは原作のコマ割りと一緒)。

台詞分割して、宮園父の有馬に対する感謝の気持ちを描いてみせる。カット1、2のままでは伝わりきらない強い想いをカット3が内包する。ここも原作のコマ割りと同様。

宮園から有馬へ。ここも原作とほぼ同様の割り方だが、ディゾルブやPANといったアニメ独自の手法がカット間の繋がりを強め、「宮園から有馬へ」という方向性を明示する。

ここから原作と変わる。台詞も句点でなく、読点で割られるようになる。読点という中途半端な位置で割られることで、カットの結びつきをより強めているかのようだ。

台詞の途中、「一生懸命あがいてやろう」で割り、絵を現在のものへと切り替える。過去の宮園から現在の宮園へ、その意志が一貫して伝わっていくことを見せるようなカット割りだ。

カット1、2は正面を向く宮園を撮ったものだが、煽っているため、上を向いたように見えるカット。宮園は基本的に「上」への運動が多い。一つ前のPANも上向きだった(対する宮園父母と公生たちは上PANではなく横PAN、横顔多め)。

細かく台詞を割って情動的に描く。台詞に対して、絵の数を過剰にし、複数の意味を台詞に込める。1、2カットにおさめてしまってはこのようにはならない。そして、最後のカット6を話し手である宮園自身に戻すことで、この言葉が誰よりも自分自身に向けたものであることを強調する。先のように「誰から誰へ」というようにはならない。彼女は誰でもない、自分自身と闘っているのだ。

また、カット1〜5までは「下」を印象付ける絵が続くが、カット6で宮園が「上」を向くことで、うまくギャップをつくっている。ここでも宮園は「上」へと運動する。

宮園は被写体の主導権をほかへ渡さない。彼女の言葉は自分自身へ向く。カット1は長回し。一つ前の小刻みな割り方とは違い、ネガティブな台詞ではカットを割らない。前向きな状態に切り替わったカット2、3でテンポ良くカットを割る。

宮園父から宮園と有馬へ。台詞の内容、意志の向く先に従って、適切な絵をあてがっている。

重要なのは、宮園かをりは自分自身に意識が向かう場合が多いが、宮園父や宮園母はかをりや有馬に意識が向かっているということ。その違いを台詞を分割し、適切な絵をあてることで、捉えている。

まとめ

台詞分割…宮園父・母からかをり・公生へ、宮園かをりは主に自分自身へ

小刻みなカット割り…台詞に対して複数の意味を込める。情動的。ポジティブ。

2. 図書室で会話する椿と柏木

このシーンでは常に「柏木から椿へ」という方向性が維持される。

台詞分割して、柏木から椿へ言葉が伝わる。

柏木から椿。レイアウトに着目すると、ここでは二者の配置が中央でなく左右にずれる。

最初はこうだった。それが左右にずれる。これは柏木が「受験に失敗して海外に行く」というシリアスな話を持ち出したからだと思われる。雰囲気が変わる瞬間を配置をずらすことで対処する。重い話は真正面には受け止めきれない。

椿のモノローグ。「じわTBは印象的なシーンで使う」の鉄則。カメラワークの向きは、被写体である過去(15話)の椿と有馬公生から、現在の椿(客体)へと向く。この方向性も重要だ。ここでも椿は受け身。影響を受ける側。自分から…とはならない(TUにならない)。

「自分から」となるように駆り立てるのは柏木。だから「柏木から椿へ」という方向性が維持される。先の重々しい状況ではなくなり、配置は中央に戻る。

このシーンで特徴的なのは、ツーショットで映るカットがほぼないことだ(先の横PANがかろうじてツーショット的?)。ワンショットで会話を進める。そうするからこそ、台詞を分割し、「ワンショットの誰々からワンショットの誰々へ」とカットを分けて、「方向性」をつくることができる。ツーショットではその辺りの力関係が曖昧になってしまうところがあるかもしれない。

まとめ

・ワンショット中心のカット構成…台詞分割のため

・台詞分割(柏木から椿へ)…関係性の提示

・人物配置の変化…中央から左右へ。雰囲気の変化を表現

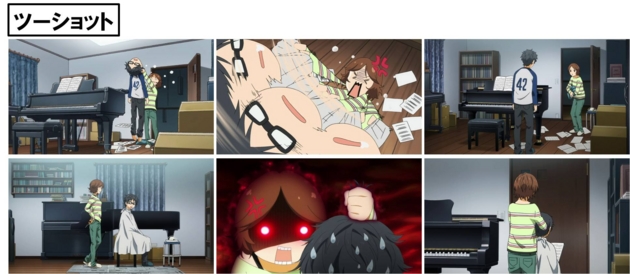

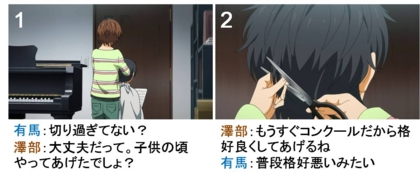

3. 有馬の散髪をする椿

このシーンでは最初のうちはツーショット多めにカット割りが進んでいく。

先のように力関係は明確でないし、台詞が分割されることもない。

それが途中から有馬の顔が映らなくなる。これは椿が有馬の背後に立ち、散髪を始めたためであるが、こうすることでカメラは椿視点となる。この辺りから、椿・有馬という二者における描写の差が見えてくる。

しかし、依然として台詞は対等にあてがわれ、二人が対等に話しているように演出する。

実はこのシーンでは、先ほどのような台詞分割は1か所でしか起こらない。それは本当に伝えたい言葉を厳選して伝えるためだ。それまでは通常の会話。しかし、このような互いに干渉し合わない会話も、これはこれで幼馴染らしい、自然体な関係だとも言えるかもしれない。

ツーショット主体で進んでいたのが、ここで椿のアップとなる。ロングやツーショットなどで情報が複数存在した先の状態から、椿の顔だけ・目だけというように厳選され、雰囲気が一転。カメラはさらに椿の視点に寄る。

カット割りも先の長回しとは変わって小刻みになり(台詞に対して絵が過剰になり)、台詞の意味を豊かなものとしていく。なお、カット2で有馬の配置が左にずれているが、これも雰囲気の微妙な変化を感じさせるものであるように見えた。

最初は中央配置だったのが、左右にずれる。図書室の例と同様に、シリアスな雰囲気に人物配置が対応しているように見受けられた。

そして終盤、ここでようやく台詞が分割され、二者の関係性が提示される。カメラが椿側へ寄っていたところに、有馬からの言葉がポンと投げかけられる。ここだけ「幼馴染同士の何気ない会話」ではなくなる。音楽に嫉妬していたことがどうでもよくなるような、そんな一言が有馬の口から発せられる。そうして、心のわだかまりが少し晴れる。

一度きりの「台詞分割」、それが椿にとってはかけがえのない言葉となる。

まとめ

(1)ツーショット…通常の会話

(2)公生のバックショット&椿のアップショット…椿視点

(3)台詞分割(公生から椿へ、一度だけ)…本当に伝えたい言葉をピックアップして伝える

◇◇◇◇

このように、「台詞分割」の観点から描き出される人間関係ついて考えてみた。図書館のシーンでは「台詞分割」が過剰だったのに対し、散髪のシーンでは1度きりしか使わなかったりと、関係の差によって「台詞分割」も使い分けられていることがわかる。台詞が向く先はどこなのか、その頻度はどれほどなのか。カット割りの微妙な差異で、キャラクターたちの関係性は実に多彩に彩られていく。

![【Amazon.co.jp限定】四月は君の嘘 1(完全生産限定版)(クリアブックマーカー付) [Blu-ray] 【Amazon.co.jp限定】四月は君の嘘 1(完全生産限定版)(クリアブックマーカー付) [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51teJL6U44L._SL160_.jpg)

【Amazon.co.jp限定】四月は君の嘘 1(完全生産限定版)(クリアブックマーカー付) [Blu-ray]

- 出版社/メーカー: アニプレックス

- 発売日: 2015/02/25

- メディア: Blu-ray

- この商品を含むブログ (8件) を見る

『四月は君の嘘』16話の演出を語る

脚本:吉岡たかを

絵コンテ・演出:黒木美幸

作画監督:ヤマダシンヤ、野々下いおり、小泉初栄、三木俊明、浅賀和行、高野綾(総)

16話。入院中の宮園かをりは一日だけ外出する許可をもらい、通学路で会った有馬公生とともに散策に出かける。病状を悟られまいとして明るく振る舞おうとする宮園かをりと、そんな彼女の様子をうかがう素振りを見せる有馬公生。対照的な二者を演出的にも区別して描く。

たとえば、アップショットにおいて、有馬公生は目を映すけれど、宮園かをりは目を映さないようにして描かれる。

有馬公生はアップになるとき、必ずといっていいほど目が映される。彼の心情は掴みやすい。それはモノローグとともに、彼の目がちゃんと映し出されるからだろう。

対する宮園かをりはアップの際に目が映らない。背中を映したり、目より下を映したりする。そうして彼女はその顔を、その本心を隠したがる。それは周囲に心配をかけたくないからかもしれない。彼女の心境は複雑に渦巻き、その台詞は含意的。だから目を映さない。

しかし、そんな彼女にも目をアップで見せる瞬間がある。それはアバンとラストだ。

ここでは彼女は本心を隠しきれなくなる。冷静でいられなくなる。気を張っていたのが緩んでしまったのか。あるいは、本心を隠す気が失せてしまったのか。

いずれにせよ、1話の中で目を映したり映さなかったりと、大きく揺れる彼女の描写はきわめて情緒不安定なものとして映るだろう。

以上の宮園かをりの描写についてまとめると、「最初目が映って、中盤目が映らなくなって、終盤また目が映った」というようになる。そこから彼女の感情の大まかな流れを読むことができる。以下では、そんな上記「Avant-1」〜「B-3」のカット・シーンについて個別に見ていく。その中で、「目を映す/映さない」の違いや、「目を映さない」ことで得られるニュアンスについて考えていく。

Avant-1 目を映す

アバン最初のシーン。宮園かをりが自宅で転倒する。

画面がピンぼけしたり、画面動したりしながら、彼女の目がアップで映され(3)、主観ショット風のカット構成となる。宮園は不意の転倒に激しく動揺する。そこにおいて本心を隠したり、取り繕ったりする余裕はない(そもそも他に誰もいないのだから取り繕う必要もないが)。そこで見えるのは、ありのままの反応、動揺。それらを正確に拾うために、ここでは大きく目を映す。

Avant-2 目を映さない

続くシーン。入院する宮園かをりの姿をバックショットで撮る。

表情が見えず、一見するとさも冷静であるかのように映る。鼻歌を奏でながら、平常であるかのように装う。しかし、その表情はもしかしたら苦痛で歪んでいるかもしれない。絶望に打ちひしがれているかもしれない。そんな感情を押し殺すかのような様子を、顔を映さないバックショットが的確に捉えていく。

A-1 目を映さない

病院から外出した宮園かをりは有馬公生と遭遇する。

彼女は渡亮太に会いたいと有馬に言うが、果たしてそれは本心なのかどうか。カット2やカット4のバックショットは、彼女の言動が本心とはあべこべであることを示しているかのようにも見える。目を映さないことでセリフに何かしらの「含み」を加える。本当に会いたいのは誰なのか。

カット4では有馬が画面を横切る一方、宮園はずっと静止している。すると、画面の主導権がその場で静止し続ける宮園に渡る。カメラは彼女を捉え、彼女の本心に少しだけ接近する。「渡ではなく、本当は有馬に会いにきた」という本心に。続くシーンで「君でいいや」という台詞へとスムーズにつながるのは、ここでいったん照準を宮園に合わせたことが大きいように思う。

A-2 目を映さない

宮園と有馬がショッピングに行き、迷子の子どもを保護者に送り届けた後のシーン。

1〜3で目を見せない。特に3の「お母さんやお父さんを泣かせちゃダメだよ」というセリフは迷子の子どもに対しての言葉のようでいて、もしかしたら宮園かをり自身に向けた言葉なのかもしれない(自分の病状が父や母を悲しませているのではないか)。そういった含意のニュアンスをバックショットがすくいとる。

続く4、5はこちらを向いてのセリフ。純粋に子どもへの愛情が感じられる。ちなみにここは原作だと、依然として目を映さないまま。すると、たとえば「一人取り残されそうで怖かったんだね」といったセリフにも、彼女の複雑な感情が被さってくる(宮園自身が一人取り残されるのではないか、という不安)。アニメだとそこまで深刻には見せず、すぐに明るいモードに切り替えている。見せ方の違いでセリフの解釈も変わってくる。

続くシーン。有馬が宮園にジュースを渡す一連。

ジュースを落とした直後のカット9、10で宮園の顔をちゃんと映していないところに注目したい。

カット9。有馬が動いているカットだが、宮園を静止させることで、画面の主役が宮園であることを明示する。先ほどの例と同様。つまり、このカットの意図は「ジュースを拾う有馬」ではなく、「ジュースを落として動揺とする宮園」へ向く。しかし、カメラが下へ下がることで彼女の表情は巧妙に隠される。「深刻な表情は見せない」という志向が徹底している。有馬も有馬で彼女の異変にまったく気付けないというある種の鈍感さが強調されて映る(気付きたくないというのも勿論あるだろうけれど)。

A-3 目を映さない

夜の学校を訪れた有馬と宮園のワンシーン。

カット3で目を映さない。「学校を探検した女の子」「一緒に迷子を助けた女の子」「病院を抜け出して待っていた女の子」のうち、最後のセリフだけカットを分けて、目を映さない特殊なアップショットに被せる。彼女は果たして誰を「待っていた」のか。そういった含意的なニュアンスが「目を映さないショット」によって醸し出される。ちなみに、原作では3つまとめてロングショット1コマにまとめている。そのため3つのセリフがアニメとは違って対等なものとして映る。アニメではカットを割ることで、セリフの意図をアップデートさせている。

話が脱線するが、このシーンは芝居やSEにちょっとした拘りを感じた。

それは上のような宮園が机や窓ガラスを手でなぞる芝居だ。もう学校に来られないかもしれない彼女だからこそ、手で触って一つひとつを確認したいのだろう。その思いがひしひしと伝わってくる。あわせて接触音がちゃんと聞こえるのも良い。こういった何気ない日常の仕草にともなう「接触音」は被写体の実在感を増す。被写体にたしかな質量を感じさせる。質量があるから音が鳴るわけだ。こういった些細な「音」の作り込みは映像のリアリティを一段上へと押し上げる。宮園かをりはこの瞬間、少しだけリアルさが増す。

A-4 目を映さない

学校からの帰り道に、自転車を二人乗りする有馬と宮園。

カット2で目を映していない(対するカット3は目を映す。対照的)。涙を流すのを見られたくないという宮園の心情を表現したカットであるように感じる。加えて、カット2から3にかけてのマッチカットの流れに注目すると、有馬はまるで流れ星を見て、宮園が涙を流したことを認識したかのように受け取れてしまう。もちろん、現実には宮園の泣き声がきっかけとなるわけだが、ここでもうひとつ、演出的な創意がある。

つまり、このシーンでは、宮園の泣き声はいっさい流れないのである。音響はBGMと有馬のモノローグだけで、そこに宮園の泣き声が被さることはない。わざと泣き声をカットしている。きっと宮園は泣き声を有馬に聞いてほしくなかったのだろう。だから泣き声を消去した。彼女はそこまでして隠し通したいのである。目を見せなければ、泣き声も聞かせない。それが彼女の美意識なのだ。そのようにして美しくありたいのだ。有馬は宮園の泣き声をきっと聞いていない。流れ星を見て察したのだと、カット割り的にそう解釈させる。映像だからこそなせる、美しい嘘のやりとりだ。

先ほどの接触音はちゃんと乗せるのに、ここで宮園の泣き声は乗せなかったりと、聞こえる音をすべて乗せているわけではないのである。そこには音響面の創意工夫がある。「接触音」は宮園が望むから聞こえる。「泣き声」は宮園が望まないから聞こえない。16話の演出が彼女の心情に迫ったものであることは音響まわりを聞いてみても、感じ取ることができるだろう。

B-1 目を映さない

ここからBパート。有馬が相座凪に宮園のことを話すシーン。そこに病状が悪化した宮園の絵をかぶせる。有馬の認識(願望込み)と実際の宮園が乖離していることを描いてみせる。

ここでの宮園はすべてのカットでその表情が映されない。妙に冷静で(1、2)、感極まっても泣き顔を見せようとしない(6)。現状に対し、まるでじっと耐えているかのようにも見える。爆発寸前、そのような印象も見て取れる。

B-2 目を映す

宮園の病室に皆でお見舞いに来たシーン。そこで口論になる有馬と宮園。ここでついに目のアップが映され、宮園かをりのフェーズが切り替わる。

5で目のアップが映される。不意に感極まって出てしまった涙。抑えきれない感情・本心を目のアップが捉える。先ほどのように泣き声が消されることもない。皆の前で泣いてしまった。誤魔化しきれない。続くカット6で初めての「有馬主体」のダッチアングル。ここでようやく宮園の嘘偽りのない、ありのままの姿と対面した有馬は大きく動揺する。その様子、不吉さをダッチアングルで表現する。

これまで宮園は本心を見せないように、有馬に心配をかけさせないようにと明るく振る舞ってきた。それが彼女の精神をギリギリのところで踏み留めていた。皆の前で泣く(目をアップで映す、本心をさらす)というのは、宮園からすれば絶対にしてはならないことだった。

16話ではギャグパートが多数挿入されるが、そのどれもが宮園をきっかけに始まっていた。有馬からギャグを仕掛けることはなかった。宮園はそうして普段通りであるように繕っていた。そうまでして彼女は本来の自分というのを皆に見てほしくなかった。

B-3 目を映す

ラスト、宮園の病室に再びやってきた有馬。

これまでとは打って変わって、宮園の目のアップが連続的に挿入される。もはや本心を隠す気がなくなった。取り繕わなくなった。あるいは自棄的になったか。カット進行も変則的で、二人のツーショットが途中に入ることはない。ワンショットの応酬。ロングに引くことがない。宮園と有馬の感情が激しく交差しあう。圧迫感あるカッティング。宮園は目のアップを通して、本心に近い言葉を投げかけてくる。これまでとは明らかに違う。その様子に対応しきれない有馬。彼は正面ショットで宮園と向き合うことができない。

たとえばこのようにして、向き合うことができない(上は夜の学校のシーン)。それは宮園がかつての有馬の母と姿が被るからだ。

そしてラストカット。

ここまで続いたアップショットの応酬から、急にスッと引いてロングのツーショットとなる。ワンショットでは掴めなかった二人の距離感がツーショトになることで急に明示される。宮園は有馬の目と鼻の先にいた。圧倒的な近さ。それが恐怖に変わる。母と似た人物がそばにいるという恐怖。そして「私と心中しない」という宮園のセリフが空間に響く。ワンショット―ツーショットのギャップが場の緊張感を極限まで高める。有馬はそこで動揺してしまう。彼は「宮園の目」に応えることができなかった。

◇◇◇◇

目を映さないのは、宮園かをりがそうしたくないから。

泣き声を聞かせないのは、宮園かをりがそうしたくないから。

それは有馬に心配をかけたくないというのもあるだろうし、彼女なりに見栄を張っているのだとも捉えることができると思う。いずれにせよ、16話のアングルや音響には、宮園かをりの欲望が大きく絡む。そういった欲望が消失し、自分を装えなく(装わなく)なったとき、目は映り、泣き声が聞こえるようになる。演出的な歪みが解消される。ありのままの姿がありのままに映される。「偽」から「真」へ。その段取り・設計に演出の妙が感じられた回だった。

![【Amazon.co.jp限定】四月は君の嘘 1(完全生産限定版)(クリアブックマーカー付) [Blu-ray] 【Amazon.co.jp限定】四月は君の嘘 1(完全生産限定版)(クリアブックマーカー付) [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51teJL6U44L._SL160_.jpg)

【Amazon.co.jp限定】四月は君の嘘 1(完全生産限定版)(クリアブックマーカー付) [Blu-ray]

- 出版社/メーカー: アニプレックス

- 発売日: 2015/02/25

- メディア: Blu-ray

- この商品を含むブログ (8件) を見る

『SHIROBAKO』16話の演出を語る

脚本:吉田玲子

絵コンテ:倉川英揚 演出:太田知章

作画監督:川面恒介、大東百合恵、川村夏生、佐藤陽子、今泉賢一、朱絃沰、関口可奈味(総)

16話。井口がキャラデザ修正に「煮詰まる」回。演出も彼女が中心となるように組まれる。特に「誰を映すか」という点に注目するとその構造が見えやすい。カメラというのは基本的には「話し手」に向けられるものだ。しかし、それが別の誰かに向くことがある。では何故そうするのか。そこに着目すると、16話の演出の一端が見えてくる。

以降、話し手にカメラが向かないカットをピックアップしながら、16話の演出を考えていく。

Aパート頭。キャラデザ修正を依頼される井口。オフ台詞で井口のアップを抜き、表情の変化を追う。ここでは話し手(渡辺、宮森)にカメラが向かない。井口だけを映す。すると画面の意図がガラッと変わる。これが重要だ。会議が進む中で一人「煮詰まっている」感じをオフ台詞のアップで抜いていく。

続くシーン。ここにもオフ台詞(上図2、3)が入る。話し手は遠藤だが、カメラは絵麻やゴスロリ様に向けられる。何故か。ここでは遠藤の話よりも、井口を心配する絵麻やゴスロリ様を見せたいからだ。そのようして井口を話題の中心(注目の的)に据える。「話し手」と「被写体」を一致させないことで、セリフ内容とは別の物語を水面下で推し進めていく。

「ただの会話」であれば、話し手と被写体は一致する。オフ台詞のカットは入れない(厳密には、木下監督のカットは背向きなのでオフ台詞と呼べるが、便宜上ここでは話し手が映らないカットをオフ台詞と言うことにする)。オフ台詞の際は何かしらの「一捻り」がある。

ここでも井口に視線を向けるゴスロリ様(上図3)。オフ台詞ではないが、「無言」で「視線」という先ほどと同様の描写を繰り返し行い、井口を心配する様子を印象づけていく。

ここでは宮森が井口に視線を向けている(上図3)。絵麻やゴスロリ様と同様の描写だ。話し手である井口以外にもカメラを向ける。そこで「井口を心配する宮森」という絵をしっかりと挟む。そうして台詞の内容+αの意図を加える。

オフ台詞で宮森が無言でいる間を挟む(上図1)。すると、宮森が何かを考え込んでいるように映る。おそらく井口のことを気にかけているのだろう。オフ台詞となった高梨のセリフは二の次で、優先順位がガクっと下がって聞こえる。

無言で井口の机に視線を向ける宮森(上図1、2)。繰り返し井口のことを気にかける様子を描く。

宮森やゴスロリ様の心情は実際に言葉となって出てくることはない。そのため表面上は井口が一人で踏ん張っているように見える。しかしその実、皆が心配している。すべてをセリフで説明しないという、このニュアンスをオフ台詞などの「無言カット」が掬いとる。

この段取りを踏んでから、言葉を伝えるシーン(ダイアログ)へと移る。心配するだけだった人たちが一人、また一人と行動を起こしていくわけだ。演出的には「オフ台詞」に加えて、「台詞のカットまたぎ」といった手法も使われるようになる。

公園に行き、井口を発見する宮森。そこでの会話。

井口の台詞がカットをまたいで、宮森に届いているのがわかる(上図2、3)。井口の言葉がたしかに宮森へ届いていることを「カットまたぎ」の「オフ台詞」で描写する。

一方で、宮森の言葉がカットをまたぐことはない。オフ台詞となって井口へは伝わらない。この違いに注目したい。一応、井口は一拍おいてから返答している(上図2、3)。この一拍の間は井口が宮森の言葉を受け止めたことを示すものだろう。

しかし、井口は再度挫折することとなる。宮森の言葉だけでは足りないのだ。彼女の言葉はカットをまたがない。だから、井口に十二分に伝わり切らない。井口の心に届いたことを示す絵としては最適ではない。あえて最適な絵にしていない。

ちなみに、ここでの人物配置は上のようになる。宮森は井口の方へ身体を向けているが、井口は正面を向いている(宮森に顔を向けるときもあるが)。どこを向いているかというのは、演出上ではかなり重要だ。宮森が井口の方を向いているのは、彼女を心配しているからだ。対する井口は宮森のことを心配しているわけではない。むしろ自分自身と向き合っているような状況だ。だから彼女は前を向いて話す。この配置はもう一度出てくる。

数日後、まだ煮詰まっている井口(上図1)。ゴスロリ様が井口に視線を向けている(上図2)のは先の例と同様。

スタジオ屋上にて、絵麻と井口の会話シーン(エンゼル体操後のシーン)。

井口への思いを伝える絵麻。彼女の台詞はカットをまたがない(カットをまたがないからといって、井口に伝わっていないというわけではない)。

対する井口の台詞はカットをまたいで、絵麻に伝わる(上図3)。強い意志を宿した台詞はカットを越えて相手に伝わる。井口の葛藤が伝わってくる。その言葉を聞いた絵麻は彼女の強い信念に大いに揺さぶられる。

まとめると、井口の台詞がカットをまたぐが、宮森と絵麻はまたがない。この描写の差はそのまま両者の非対称な関係性を表す。言葉がどちらからどちらへ、より伝わりやすいかを明示しているとも言える。

人物配置も先の宮森と井口の場合と同様。絵麻と井口はやはり非対称的な関係にある。見合わない。対等に見せない。見ているのは誰で、見られているのは誰で、問題の当事者はどちらで、といったふうに両者を区別して描く。

場面変わって、再び井口の机に視線を送るゴスロリ様。ここまでずっと黙ってきた(視線の描写のみで押し通してきた)ゴスロリ様が続くシーンからついに口を開くわけである。

このシーンでは、ゴスロリ様の台詞は悠々とカットをまたぐ。

ゴスロリ様は毅然とした態度で、理路整然とした主張を通す。ゆえに彼女の台詞はカットの壁を飛び越え、相手にしっかりと届く。

対する木下監督と渡辺Pの台詞は弱々しくカット内に収まる。彼らの台詞がカットをまたぐことは一度もない。

「強い台詞」はカットをまたぎ、聞き手にオフ台詞となって伝わる。「強い台詞」は聞き手を反応させる。カメラも反応する人物らに向く。ゴスロリ様はこの場の覇者だ。彼女の言葉は会議室全体に響き渡る。そこにおいて、彼女がカメラに映っているかいないかは些末な問題である。

井口の煮詰まり感を打破するためには、誰かの言葉がカットの壁をこえて井口のもとに届く必要がある。井口がその言葉をたしかに聞き届けたという描写を入れる必要がある。その役目を担うのはご承知の通り、ゴスロリ様だ。

バッティングセンターの帰り。喫茶店での会話。

井口の台詞が難なくカットをまたぎ、オフ台詞となってゴスロリ様に通る(上図2)。先ほどの木下監督・渡辺Pの場合とはまるで違う。こうすることで、ゴスロリ様が井口の言葉をしっかりと聞いているのが伝わってくる(木下監督と渡辺Pの的外れな台詞はちゃんと聞く価値なし!笑)。セリフがカットをまたぐのは、聞き手がちゃんと聞いていたり、話し手がちゃんと話した場合に起こる。

そして続くカット。ここでゴスロリ様の台詞がカットをまたぐ(上図1、2)。彼女が最も伝えたいとする助言を後輩たちにオフ台詞で聞かせていく。これまでオフ台詞がなかなか伝わりづらかった井口にも、ゴスロリ様の言葉はしっかりと通る。視野が狭まっていた井口のもとに、ゴスロリ様の言葉がストンと落ちる。ここを境に井口の「煮詰まり」は解消される。

誰にカメラを向けるか。話し手か、聞き手か、はたまたそれ以外か。その選択によって、扱いの優劣、関係性の優劣が自ずと決まってくるようなところがある。それはセリフを追うだけでは捉えきれないニュアンスであるように思う。16話はそういった点をうまくカット割りに取り込んでいたように見えた。

![SHIROBAKO 第1巻 (初回生産限定版) [Blu-ray] SHIROBAKO 第1巻 (初回生産限定版) [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51xrMSF5xNL._SL160_.jpg)

SHIROBAKO 第1巻 (初回生産限定版) [Blu-ray]

- 出版社/メーカー: ワーナー・ブラザース・ホームエンターテイメント

- 発売日: 2014/12/24

- メディア: Blu-ray

- この商品を含むブログ (52件) を見る

『四月は君の嘘』13話の演出を語る

脚本:吉岡たかを

絵コンテ・演出:倉田綾子

作画監督:野々下いおり、浅賀和行(演奏)、愛敬由紀子(総)

『君嘘』13話はカメラワークでムードを出していくようなところがある。

最初はカメラを動かさず、ムードが出てくるところでカメラを動かす。そのようにして「静」と「動」のギャップをつくり、エモーショナルなシーンを演出していく。

本エントリではそんなカメラの動/止に着目し、以下3項目に渡ってその演出効果を見ていく。

1. シチュエーションに付けられるカメラワーク

13話における有馬の演奏シーンは前半はFIX優位、後半はPAN優位な構成となっている。

前半部。この時点では有馬の演奏はまだ堅い。力任せに弾いており、観客の心もつかめずにいる。カメラワークを見ると、カットの大部分をFIXが占めているのがわかる。

それが後半ではカメラワークが優勢となる。これは有馬の演奏が先ほどとは変化したからだ。PANによって、演奏が淀みなく客席へ響き渡り、観客らが聴き入っている様子を表現しているように見える。

重要なのは、演奏が変わる瞬間を境にFIXとカメラワークの優劣が逆転しているという点だ。つまり「演奏がノってきたら、カメラも一緒に動き出した」ということなのだが、これは感覚的にも馴染みやすいのではないだろうか。ノっている感覚をカメラの動きで表現したというわけだ。

上記のシーンをもう少し詳しく見てみたいと思う。後半部の連続PANには、実はカメラワークの方向にある法則が存在する。どういうことか、以下の図で説明する。

つまり、上の図ようにカメラは基本的に「ステージから客席へ」向かうのである。その逆「客席からステージへ」カメラがあからさまに動くようなことはない。

カメラの方向にそのようなルールがあるのは、ひとえに演奏がどこからどこへ伝わるか、その流れをカメラの動きで汲み取ろうとしているからだと思われる。つまり「ステージから客席へ」ということであるが、有馬の演奏が客席にちゃんと届き、聴衆が聴き入っていることを示すために、この向きを統制することは重要なのだろう。これが逆では、観客からステージの有馬へ何か働きかけていることになってしまう。これではシーンの意図としてはアベコベだ。

閑話休題。再び演奏シーンに戻って、カメラワークの構成を追っていこう。

演奏終盤。当然、カメラワークが優勢。最後は回り込みで大胆に動かしていき、テンションをピークにまで高めていく。

そして演奏が終了すると、カメラワークがピタっと止まる。このメリハリだ。動かす時は動かす、止める時は止める。徹底している。

こういったカメラとシチュエーションを上手く連動させることで、映像は彩りを増す。特にカメラの動止という差は視覚情報として大きく映ることだろう。だからこそ、そこで描かれるギャップもまた視聴者にクリティカルな効果を与えることになる。

まとめ1

・演奏前半部(演奏ノっていない)…カメラ動かない

・演奏後半部(演奏ノっている)…カメラ動く(カメラの向き:ステージから客席へ)

・演奏終了…カメラ止まる

以上の例は、シチュエーション(演奏がどんな状況かという)に付けられるタイプのカメラワークだったが、カメラワークが威力を発揮するのはそこだけではない。シチュエーション以外にも、たとえば心情に対してカメラが動く場合がある。

2. 心情に付けられるカメラワーク

例えば以下のシーンを見てみよう。演奏を終えた有馬は感極まって紘子と抱擁を交わす。

そこで有馬は母の愛を思い出し号泣するのだが、このときの心情の変化(高まり)に合わせてカメラも連続的に動き出す(CUT9〜)。つまり、ここでのカメラワークは心情変化に対して付けられたものと解釈することができる。同時にBGMもこの変化を境としてテンションが上がる。カメラワークとBGMで心情の高まりを表現している。

続くシーンでもカメラはほとんど止まらない。有馬は回想シーンを通じて、母に別れの言葉を述べる。ラストは怒涛のじわTB3連発(CUT4〜6)。そして、有馬の感情が落ち着くのに合わせてカメラの引く速度がスローダウンし、最後「さようなら」の言葉とともに静止する。カメラの動き始めから静止までの一連は、感情の高まりから落ち着きまでの流れと綺麗に一致する。BGMも同時に鳴りやむ。

こういったムードの演出はカメラが止まったままでは出せないものだろう。動かすタイミング・止まるタイミングがずれてもいけない。無論、視線誘導のためだけに動かしているわけではない(視線誘導のためだけならPANやTBがなくても成立する)。感情の動きやムードに合わせて、カメラが動いているように見えるのである。そういったシンクロもまた、感覚的に馴染みやすいものであるように思う。

まとめ2

カメラワークには「シチュエーション」に付けられる場合と「心情」に付けられる場合の2パターンがある(本稿では触れなかったが、視線誘導のみに使われることもある)

3. 一対一対応するトラックアップ(TU)

先にPANの向きについて述べたが、ここではTU/TBのよる効果の違いについて考えてみたいと思う。ここまでTBはたびたび出ているのだが、TUはあまり見られなかったと思う。というのも、TUは使われ方がやや特殊だったためだ。しかし、このTUもまた13話の演出には欠かせない要素の一つである。

ということで、まずはTUとTBを区別するために以下の概念図を用意した。

アップするかバックするかだけの違いなのだが、そうすることで得られる効果というのは非対称的に違うように思う。つまり、TBは被写体から観察者の側へ拡散的に視覚効果が広がるのだが、TUの場合は観察者から被写体へ、一対一対応的に繋がる感覚がある。

これはTUに視線誘導の効果があることとも通じる。TUは「誰・どこを見てほしいか」という作り手側の意図を反映させたり、あるいは登場人物が「今誰・どこを見ているか」というのをクローズアップして伝えるのに好都合な手段だ。こういった視線誘導の効果はTBにはない。TBはあくまでも拡散的に絵の効果を広げていったり、引くことで全景を映していくような場合に使われる。ある一点に収束することがないということだ。

「一点に収束する」、そこにTUにしか出せないニュアンスがある。『君嘘』13話は有馬と母が過去の回想を通して、互いに意志疎通を行う回だ。そこで要所要所でキーとなってくるのは、拡散的なTB表現以上に、たとえば「今誰をみているか」という強固に一対一に収束するTUの表現だったりする。

実際に、有馬親子がTUによって結び付けられるシーンがいくつもある。

たとえばこのシーン。心象風景の中、有馬は生前の母に視線を向ける。その様子をTUで切り取ることで、有馬の主観ショットとしてみせる。そこで、公生から母への強い意思疎通の効果が見て取れる。

対する母・早希に関しても、我が子を心から想っている様子をTUで応答してみせる。公生に対してTUすることで、早希の想いが公生に強く向いていることが強調される。収束するTUだからこそ強調されると言うべきか。

ここは一対一対応ではなく、視線誘導のTUだが、母への強い想いをTUで撮るという点で先の例と共通している。セリフ的にもTUが最適だ。強い想いは拡散させない。TBで撮らない。アップにしていくことで、有馬の強い感情とシンクロさせていく。キーとなるシーンやセリフではTUを使って収束的に見せていく。

演奏終了後。ここが最後のTUになる。会場を見まわしながら、ある場所にTUで視線を送る有馬。この場所はかつて車椅子の母がいつもいた専用の鑑賞席だ。そこにTUで視線を送るのである。一対一対応の強い想い。しかしいくら強いTUを送り続けても、母はもうそこにはいない。演奏中は常に一緒だった(TUで繋がることができた)母もひとたび演奏が終わればどこにもいないのだ。そのことを有馬は強く実感する。誰もいない場所へTUされることでより強調される。演奏の中で母と出会い、現実に戻って母と別れる。その劇的な過程をTUをフック(目印)として切り取っていく。

実際のカメラワークの構成としては、TUをフックにしつつ、間にはTBやPANを挟み、緩急をつくっている。TBやPANはあらゆるシーンで登場するが、TUはきわめて限定的に使われる。それは使いどころが難しいというのもあるかもしれないが、13話の場合は有馬親子の関係を特別なものとして他とは区別して描きたいという意図があったためであるようにも感じられる。TUを強い感情を示すショットとして使っていたように思うのである。

実際に息子はTUを通して母を見て、母もまたTUを通じて息子を見ていたわけで、この対称な関係は象徴的であり、何にも増して美しい。TUには、母あるいは子への強い想いが託されているように見受けられた。それは拡散するTBではなく、一対一に収束するTUだからこそなせるワザであったように思うのだ。

まとめ3

TU…観察者から被写体へ一対一対応

TB…被写体から観察者たちへ拡散

有馬親子の対称的な関係を描く上で、TUによる一対一対応が象徴的に使われていた

◇◇◇

最後にカメラワーク関連でもう二例。

13話終盤。演奏を終えた有馬に椿たちが駆け寄る場面。屈託のない微笑みを見せる有馬に対して、心がざわつく椿をカメラワークがしっかりと捉えている。椿のカットのみにおいてカメラが動く。有馬のカットでは動かない。つまり、このカメラワークは椿の心情(有馬に対する動揺)に付けたものと見ることができる。このカメラワークがあるからこそ、椿の心情はより鮮明なものとして画面に宿る。

13話ラストカット。かをりの入院を聞きつけ駆け付ける有馬。両者をTBで撮っていく。TBであるため、両者が離れていくような演出効果も見て取れる。あるいは急な入院に対して、有馬が呆気にとられているようなニュアンスも感じられる。TUにならないのがここでは重要だ。有馬親子とは違う。かをりと有馬、二人の間に何かしらの溝を感じさせる。繋がり切らない感覚。二人がTU的に繋がるためには、「嘘」という名の溝を取り除いてやる必要があるのかもしれない。

いずれにせよ、演出的に重要なのは被写体の心が揺れ動く時、カメラもまた揺れ動いたりする、というところだと思う。カメラの動きやその向き(あるいは速度なども)はただやっているわけではない。シチュエーションや心情に沿うようにしているのである。13話はその点、かなりシステマチックに作り込まれているように見えた。