『四月は君の嘘』19話の演出を語る

脚本:吉岡たかを

絵コンテ:井端義秀 演出:こさや

作画監督:小泉初栄、野々下いおり、高野綾、ヤマダシンヤ、河合拓也

演奏作画監督:浅賀和行 総作画監督:愛敬由紀子

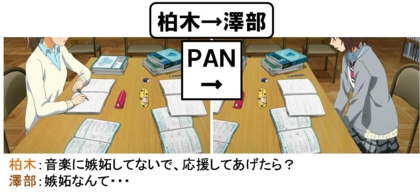

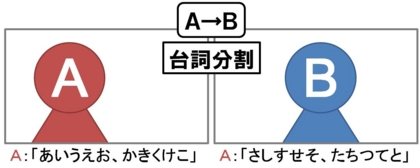

カット割りは、台詞に対して「適切な絵」をつけていくものだが、では、話し手にカメラが向くのが常に適切かというと、必ずしもそうとは限らない。

たとえば上の図のように、話し手ではない別の誰かにカメラが向けられることもある。その方が適切だと判断されたからだろう。こういった被写体が変わるタイミングというのを捉えると、「二者の関係性」のようなものが見えてくる。たとえば上の場合であれば、Aの台詞はBを意識して発したものであるといったふうにして、「AからBへ」の志向性を読むことができたりする。

19話はそういった「台詞分割」の演出と、それにともなう「関係性」が散見された。そこに着目して本稿も進めたいと思う。以下では、「リハビリに取り組む宮園」、「図書室で会話する椿と柏木」、「有馬の散髪をする椿」の3シーンを取り上げる。

1. リハビリに取り組む宮園

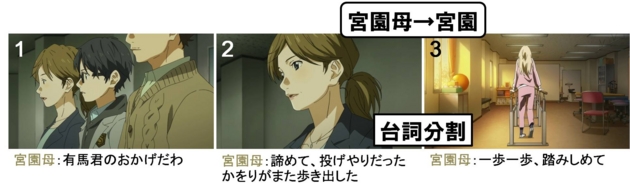

基本的に、台詞の初めは話し手にカメラが向き、台詞終わりで被写体が切り替わる。誰が話しているかを最初に映すことで話し手をまず明確にし、その上で、意識する対象を映すというわけだ。

宮園母は宮園かをりに意識が向いている。台詞分割して、被写体を上のように切り替えることで、その関係性を提示する(なお、ここは原作のコマ割りと一緒)。

台詞分割して、宮園父の有馬に対する感謝の気持ちを描いてみせる。カット1、2のままでは伝わりきらない強い想いをカット3が内包する。ここも原作のコマ割りと同様。

宮園から有馬へ。ここも原作とほぼ同様の割り方だが、ディゾルブやPANといったアニメ独自の手法がカット間の繋がりを強め、「宮園から有馬へ」という方向性を明示する。

ここから原作と変わる。台詞も句点でなく、読点で割られるようになる。読点という中途半端な位置で割られることで、カットの結びつきをより強めているかのようだ。

台詞の途中、「一生懸命あがいてやろう」で割り、絵を現在のものへと切り替える。過去の宮園から現在の宮園へ、その意志が一貫して伝わっていくことを見せるようなカット割りだ。

カット1、2は正面を向く宮園を撮ったものだが、煽っているため、上を向いたように見えるカット。宮園は基本的に「上」への運動が多い。一つ前のPANも上向きだった(対する宮園父母と公生たちは上PANではなく横PAN、横顔多め)。

細かく台詞を割って情動的に描く。台詞に対して、絵の数を過剰にし、複数の意味を台詞に込める。1、2カットにおさめてしまってはこのようにはならない。そして、最後のカット6を話し手である宮園自身に戻すことで、この言葉が誰よりも自分自身に向けたものであることを強調する。先のように「誰から誰へ」というようにはならない。彼女は誰でもない、自分自身と闘っているのだ。

また、カット1〜5までは「下」を印象付ける絵が続くが、カット6で宮園が「上」を向くことで、うまくギャップをつくっている。ここでも宮園は「上」へと運動する。

宮園は被写体の主導権をほかへ渡さない。彼女の言葉は自分自身へ向く。カット1は長回し。一つ前の小刻みな割り方とは違い、ネガティブな台詞ではカットを割らない。前向きな状態に切り替わったカット2、3でテンポ良くカットを割る。

宮園父から宮園と有馬へ。台詞の内容、意志の向く先に従って、適切な絵をあてがっている。

重要なのは、宮園かをりは自分自身に意識が向かう場合が多いが、宮園父や宮園母はかをりや有馬に意識が向かっているということ。その違いを台詞を分割し、適切な絵をあてることで、捉えている。

まとめ

台詞分割…宮園父・母からかをり・公生へ、宮園かをりは主に自分自身へ

小刻みなカット割り…台詞に対して複数の意味を込める。情動的。ポジティブ。

2. 図書室で会話する椿と柏木

このシーンでは常に「柏木から椿へ」という方向性が維持される。

台詞分割して、柏木から椿へ言葉が伝わる。

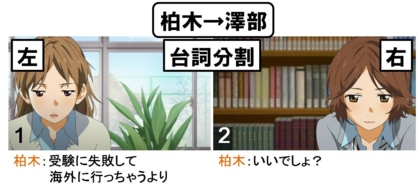

柏木から椿。レイアウトに着目すると、ここでは二者の配置が中央でなく左右にずれる。

最初はこうだった。それが左右にずれる。これは柏木が「受験に失敗して海外に行く」というシリアスな話を持ち出したからだと思われる。雰囲気が変わる瞬間を配置をずらすことで対処する。重い話は真正面には受け止めきれない。

椿のモノローグ。「じわTBは印象的なシーンで使う」の鉄則。カメラワークの向きは、被写体である過去(15話)の椿と有馬公生から、現在の椿(客体)へと向く。この方向性も重要だ。ここでも椿は受け身。影響を受ける側。自分から…とはならない(TUにならない)。

「自分から」となるように駆り立てるのは柏木。だから「柏木から椿へ」という方向性が維持される。先の重々しい状況ではなくなり、配置は中央に戻る。

このシーンで特徴的なのは、ツーショットで映るカットがほぼないことだ(先の横PANがかろうじてツーショット的?)。ワンショットで会話を進める。そうするからこそ、台詞を分割し、「ワンショットの誰々からワンショットの誰々へ」とカットを分けて、「方向性」をつくることができる。ツーショットではその辺りの力関係が曖昧になってしまうところがあるかもしれない。

まとめ

・ワンショット中心のカット構成…台詞分割のため

・台詞分割(柏木から椿へ)…関係性の提示

・人物配置の変化…中央から左右へ。雰囲気の変化を表現

3. 有馬の散髪をする椿

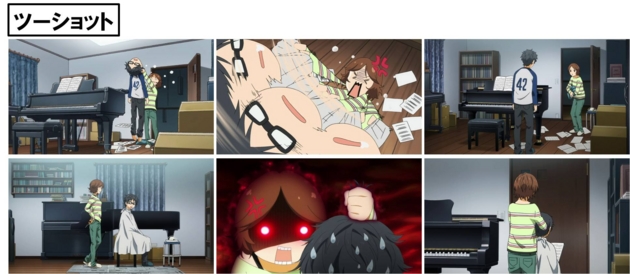

このシーンでは最初のうちはツーショット多めにカット割りが進んでいく。

先のように力関係は明確でないし、台詞が分割されることもない。

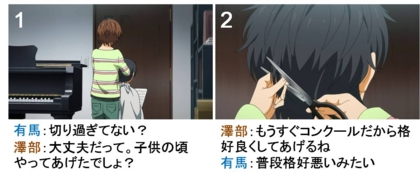

それが途中から有馬の顔が映らなくなる。これは椿が有馬の背後に立ち、散髪を始めたためであるが、こうすることでカメラは椿視点となる。この辺りから、椿・有馬という二者における描写の差が見えてくる。

しかし、依然として台詞は対等にあてがわれ、二人が対等に話しているように演出する。

実はこのシーンでは、先ほどのような台詞分割は1か所でしか起こらない。それは本当に伝えたい言葉を厳選して伝えるためだ。それまでは通常の会話。しかし、このような互いに干渉し合わない会話も、これはこれで幼馴染らしい、自然体な関係だとも言えるかもしれない。

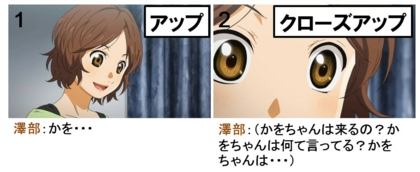

ツーショット主体で進んでいたのが、ここで椿のアップとなる。ロングやツーショットなどで情報が複数存在した先の状態から、椿の顔だけ・目だけというように厳選され、雰囲気が一転。カメラはさらに椿の視点に寄る。

カット割りも先の長回しとは変わって小刻みになり(台詞に対して絵が過剰になり)、台詞の意味を豊かなものとしていく。なお、カット2で有馬の配置が左にずれているが、これも雰囲気の微妙な変化を感じさせるものであるように見えた。

最初は中央配置だったのが、左右にずれる。図書室の例と同様に、シリアスな雰囲気に人物配置が対応しているように見受けられた。

そして終盤、ここでようやく台詞が分割され、二者の関係性が提示される。カメラが椿側へ寄っていたところに、有馬からの言葉がポンと投げかけられる。ここだけ「幼馴染同士の何気ない会話」ではなくなる。音楽に嫉妬していたことがどうでもよくなるような、そんな一言が有馬の口から発せられる。そうして、心のわだかまりが少し晴れる。

一度きりの「台詞分割」、それが椿にとってはかけがえのない言葉となる。

まとめ

(1)ツーショット…通常の会話

(2)公生のバックショット&椿のアップショット…椿視点

(3)台詞分割(公生から椿へ、一度だけ)…本当に伝えたい言葉をピックアップして伝える

◇◇◇◇

このように、「台詞分割」の観点から描き出される人間関係ついて考えてみた。図書館のシーンでは「台詞分割」が過剰だったのに対し、散髪のシーンでは1度きりしか使わなかったりと、関係の差によって「台詞分割」も使い分けられていることがわかる。台詞が向く先はどこなのか、その頻度はどれほどなのか。カット割りの微妙な差異で、キャラクターたちの関係性は実に多彩に彩られていく。

![【Amazon.co.jp限定】四月は君の嘘 1(完全生産限定版)(クリアブックマーカー付) [Blu-ray] 【Amazon.co.jp限定】四月は君の嘘 1(完全生産限定版)(クリアブックマーカー付) [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51teJL6U44L._SL160_.jpg)

【Amazon.co.jp限定】四月は君の嘘 1(完全生産限定版)(クリアブックマーカー付) [Blu-ray]

- 出版社/メーカー: アニプレックス

- 発売日: 2015/02/25

- メディア: Blu-ray

- この商品を含むブログ (8件) を見る