『ユリ熊嵐』1話、2話の演出を語る

紅羽と純花は基本「シンメトリック」にレイアウトされる。

たとえば花壇のシーンでは、このようなシンメトリーのレイアウトをマスターショットとして採用している。

わざわざシンメトリックな背景を用意し、わざわざシンメトリックにフレーミングし、わざわざ中央に被写体の二人を配置しているわけである。

つまり、紅羽と純花のためにひと手間かけている。ヒイキしているのである。

同様に銀子とるるも「シンメトリック」に配置される。

こうすることで、二人がコンビだというのがあからさまに伝わる。他のモブとは違うというヒイキ感もある。

このように『ユリ熊嵐』には「特別な二人組」を「シンメトリー」で撮っていこうとするスタンスが見受けられる。シンメトリーにすることで、アシンメトリーでは得られない、「わかりやすさ」や「対等性」が絵に宿る。「この二人はコンビだ!」というのが一目でわかる絵になる。

逆に「特別な二人組」でなければシンメトリックに撮られることはない。ここは紅羽と蜜子のカットだが、二人は(まだ)そういった特別な関係にない。だから、シンメトリーにはならない。

ここも同様。「特別」でなければ、シンメトリーには撮られない。

もう一点。シンメトリックなレイアウトはそうでない場合と比較して印象に残りやすい場合がある(キューブリックの映画がそうであるように、だ)。すると、どうなるかというと、「変化」が見えやすくなる。いわゆる同ポによる効果を補強する形となる。

たとえば、このカットでは花壇には紅羽しかいない。すると、先の花壇のシーンとの比較から、「純花が欠けている」ことが強調される。事前に「二人のシンメトリックな絵」を印象付けておくことで、このカットは「ただのロングショット」から「孤独さを示すショット」へと変貌する。

あるいはこのシーン。普段は中央にいる紅羽と純花だが、このカットでは例外的に右端に配置される。そして左から蜜子がやってくる。シンメトリックな配置が崩されているのがわかる。

この三者が花壇の中央で出会うことはない。中央で出会っていいのは、紅羽と純花だけだからだ。中央は「特別」なのである。だから、三人が顔を合わせるのは花壇の端になる。

その翌朝。純花が失踪し、残されたのは変わり果てた花壇。シンメトリーの同ポで変化をしっかりと捉えていく。二人の場所という印象が強いからこそ、この変貌が非情なものとして映る。

そしてその数日後(2話終盤)には、蜜子に花壇の真ん中を占拠されてしまう。シンメトリーの中央を取られた。これが意味するのは言わずもがな、である。

シンメトリーによる同ポはこのように変化を鋭敏に捉えていく。「ただの場所」でしかなかった花壇が、シンメトリーに切り取られることで、「紅羽と純花の場所」という特別な意味を得る。無機質な記号に特有の意味を持たせる際に、シンメトリーというギミックが効いてくる。

そして、真ん中を取ったやつが勝ち!という非常にわかりやすいルールを通用させる。『ユリ熊嵐』では「誰が真ん中に立つか」というのが、演出的にかなり重要な観点だったりする。

ちなみに、紅羽と純花には花壇のほかにもう一つ、「二人だけの場所」があった。それは校舎の屋上だ。

もちろんここでも二人はシンメトリックに撮られる。シンメトリックに撮られることで、先と同様に「特別」なことが強調される。

しかしここも後に蜜子に乗っ取られる(画像は、2話終盤より、紅羽と蜜子が中央で抱き合っているカット)。かつて純花がいた場所に蜜子がいる。この変化は、シンメトリックなレイアウトをとることで、より印象的で象徴的なものとして提示される。

1話と2話のストーリーをシンメトリーの観点から総括すると、紅羽と純花の場所を蜜子が侵略したものと見ることができる。レイアウトを見ただけで、話の輪郭が掴めるのだ。これは『ユリ熊嵐』のレイアウトがわかりやすく作られていることの証左でもあるだろう。

ちなみに2話では銀子と紅羽をシンメトリーに配置するカットも登場する。二人は終始険悪ムードだが、新たな関係性の芽生えも感じさせる。何せ、これまで紅羽と一緒に真ん中に立つことができたのは純花だけなのだから。

何にせよ、「シンメトリックに中央に立った人が主役」的な絵作りが本作の根底には流れているように思う。単純といえば単純。けれど、演劇にはそういうところがある。真ん中にいるやつが強い。上にいるやつが強いのだ。「群れから抜け出す」=「真ん中に立つ」、あるいはそういうふうに見ることもできるかもしれない。

まとめ1

・シンメトリー+中央配置…「特別」、「対等」

・シンメトリーによる同ポ…シーン間の「変化」を捉える

◇◇◇

おまけ。本作のカラーコーディネートに少し着目してみると、いわずもがな赤やピンクが頻繁に使われているわけだが、一方で別の色が支配的になるシーンが登場する。

たとえば、花壇の百合が切られるシーン、つまり≪透明の嵐≫がやってくるシーンだが、ここでは背景が青に変色する。花壇の色はピンクだが、このシーンだけアブノーマル色の青に変えている。

あるいは、失踪した純花の空席を紅羽が見つめるシーン。ここでも同様に青がベースカラーとなる。クラスメートたちからは孤立していた純花を誹謗中傷する声が聞こえてくる。

上の二例はいずれも、≪透明≫や≪群れ≫の存在が強調されるシーンだ。それらは明らかに紅羽や純花とは対立している。その二項対立を一方は青、一方は赤やピンクをベースカラーとして統一させていると見ることもできるかもしれない。

何にしても、赤やピンクの背景を青へと転換させる演出は、雰囲気がガラっと一変するため効果的で示唆的だ。それは基本となる背景に赤やピンクが散りばめられているからこそできる演出だとも言えるだろう。

まとめ2

・赤…「ユリ」や「クマ」の象徴

・青…「群れ」や「透明」の象徴

◇◇◇

シンメトリーにしても、色の変化にしても、非常に「わかりやすく」見せようという意図が感じられる。一方で、用語や言いまわしが暗喩的なため、いかようにも解釈できてしまうところも多分にある。

話については、「群れ」でいるよりも「孤立」することを肯定したとして、果たしてどれほどの犠牲がつきまとうのか。それはいかほどに妥当なのか。あるいは群れることに関して、紅羽のクラスメートらはクマに襲われないために群れているのだと言うが、ではもしクマがいなくなったら、彼女たちは群れることをやめられるのだろうか。群れることの本質は果たしてどこにあるのか。

何をどう肯定/否定し、折衷していくのか。その辺りが個人的に気になる。そこに「承認欲求」がどう絡んでくるのかも気になる。何にせよ、先の展開に注目したい。

話数単位で選ぶ、2014年TVアニメ10選

ルール

・2014年1月1日〜12月31日までに放送されたTVアニメ(再放送を除く)から選定。

・1作品につき上限1話。

・順位は付けない。

以下、放送日順に、簡単なコメント付きで。

『凪のあすから』19話「まいごの迷子の…」

脚本:吉野弘幸 絵コンテ:安藤真裕 演出:菅沼芙実彦 作画監督:川面恒介、大東百合恵

ちさき回。自分だけが歳をとった、その憂さを丁寧に描く。中学生から看護師研修生になった。恋愛観も体型も変わった。お酒も飲みたい。もうかつての自分ではないのだ。しかしラスト、ひかりに「変わってないな」と言われる。そこで溜飲が下がる。その持っていき方の巧さに舌を巻く。

『ウィザード・バリスターズ〜弁魔士セシル』7話「メイプルリーフ・イン・カナダ」

脚本:伊藤美智子 絵コンテ:細田直人 演出:加藤顕 作画監督:西岡夕樹

アメリカに出張に来たセシルはカナダに住む父のもとを訪れることに。4代目フォード・サンダーバード(このチョイス最高!)に乗り、異国の地をひた走る。ドライブにつき物のアクシデントにヒッチハイク、野宿、そして弾む会話と、旅行ならではのイベントが盛り沢山な名エピソードだった。

『マンガ家さんとアシスタントさんと』9話「過去の過ち」

脚本:伊丹あき 絵コンテ:高橋成世 演出:土屋智義 作画監督:三島千枝

みはりが駆け出しアシスタントだった頃の話。今とは比べ物にならないほどにみはりが可愛らしい。愛徒に一途で恋に空回りしてしまう初心な彼女にニヤニヤが止まらない。『今日のあすかショー』以来の能登有沙ファンとしても、この回は末永くキープしておきたい一本だ。

『ハイキュー!!』13話「好敵手(ライバル)」

脚本:竹内利光 絵コンテ:鎌倉由実 演出:鈴木考聡

作画監督:窪田康高、入江健司、甲斐泰之(アクション)、千葉崇洋(総)

烏野vs音駒回。個々のタレント性で押していく烏野に対して、ゲームメイクの巧さで得点を積み上げる格上・音駒。両者の実力差を明確に描く。驚いたのは黒尾のAクイックと一人時間差を作画・演出で描き分けたシーン。ここが試合描写の最高打点!そう思わせる名試合回だった。

『スペース☆ダンディ』21話「悲しみのない世界じゃんよ」

脚本:渡辺信一郎 絵コンテ:名倉靖博 作画監督:伊藤嘉之、稲留和美、久保田誓

名倉靖博ワールド炸裂。ここでは普通じゃないことが普通で、死が生な世界。キャラから美術、音楽、すべてが奇怪な世界観を演出する。ラストも秀逸。次元を超えたポーとの再会。うんと悲しんだ後には楽しい世界が待っている。それこそがダンディが望んだ最高のフィナーレだ。

『まじもじるるも』8話「第一級魔女ハルリリ降臨」

脚本:國澤真理子 絵コンテ・演出:橋本敏一

作画監督:山川宏治、小松原聖、芝田千紗、岩倉和憲(総)

るるもと友人ハルリリの回。いつも淡白なるるもに対して、愚痴をこぼしながらも結局世話を焼いてしまうハルリリ。そんな二人の取り繕わない関係が微笑ましい。何をするにも危なっかしいるるもだが、ハルリリのような親友がいれば大丈夫だと、親心(?)に思ったりした。

『Free! -Eternal Summer-』12話「異郷のスイムオフ!」

脚本:横谷昌宏 絵コンテ・演出:山田尚子 作画監督:瀬崎利恵

気の塞いだ遙を凛がオーストラリアへ連れていく回。異国の地で見せる凛の一面が新鮮だ。英語を話したりホームステイ先で団欒したり。彼は確かにここで世界を目指していた。そう実感させる。遙もそんな凛を見て刺激を受ける。言葉よりも行為で通じ合う。そんな二人の間柄が好きだ。

『失われた未来を求めて』4話「万物は流転する」

脚本:篠塚智子 絵コンテ:村田峻治 演出:松本マサユキ

作画監督:近藤優次、松本朋之、川村幸祐(総)

なんか授業サボりたくな〜い?じゃあサボっちゃうか〜って、バス乗って学校を抜け出す天文部の面々。これを「青春」と呼ばずして何と呼ぶか。もう最っ高に青春してる。後に彼らが「失われた未来を求め」ることになると思うと、このひと時が一層にかけがえのないものとして感じられる。

『HisCoool!セハガール』5話「ぷよ+ぷよ+ぷよ+ぷよ=0」

脚本:岐部昌幸、菅原そうた MMDアニメーション:tommy、ポンポコP

ぷよぷよ回。なのにぷよぷよをやらず、ぷよぷよをお題に大喜利し出す回。元コンパイルなのが起因しているのか知らないが、扱われ方の不遇さには涙なくして見られない。この回はサターンのツッコミもキレッキレで、特にムツゴロウものまねからのノリツッコミは猛烈にツボだった。

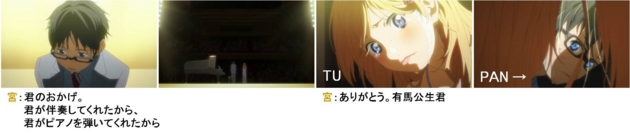

『四月は君の嘘』9話「共鳴」

脚本:吉岡たかを 絵コンテ:神戸守 演出:黒木美幸

作画監督:小泉初栄、浅賀和行(演奏)、愛敬由紀子(総)

公生は演奏をする中で、母・早希との過去を思い起こす。死を前にし変わってしまった母。息子はもはや自分の分身でしかない。彼女の矜持はそこにしかない。対する公生は母に元気になってほしいと一途。ゆえに両者はすれ違う。親子なのに相容れない。その歪な関係に感極まった。

◇◇◇

以上10本。他にも候補はあったけれど、こんな感じで落ち着いた。そういえば、この話数単位の企画は元々「大晦日に見返したい10本」というのがコンセプトとしてあったように記憶している。上に挙げた10本を見ながら年を越すのも良いかもしれない。

年内の更新はこれで終わり。来年も滞りなくアニメライフを送れれば、と思う。

『大図書館の羊飼い』9話の演出を語る

脚本:藤咲あゆな

絵コンテ、演出:山内重保

作画監督:小林利充、三島千枝、鎌田均、飯飼一幸、齋藤育実(総)、藪本和彦(総)

というわけで9話。山内回。毎度おなじみの「アップショット」「斜め」「山内カラー」といった演出が盛り沢山であった。話としては、御園回と見せかけて、実は小太刀の話も並走していて、この二人と筧のやりとりを対照的に描いてみせた回だったと思う。演出もそれにあわせて対照的に描かれていた。

本エントリでは、山内演出的な話はひとまず後回しにして、御園と小太刀の描かれ方の違いにまずは焦点をあてていく。そのあとで山内演出にフォーカスした話をしたいと思う。

ワンショット/ツーショットのアップ/ツーショットのロング

9話のカットを大雑把に分類すると、以下の三つになる。

ワンショットかツーショット。ツーショットは便宜上アップとロングに分けている。こうすることで、9話の演出を捉えやすくなる。どういうことかというと、9話ではこの3つの組み合わせをうまく変えることで、関係性の「親/疎」を描き分けるのである。

たとえば、このようにワンショットが続くカット割りでは、会話する二者はカットに分断されて描かれる。すると、二者の関係は「遠い」ものとして見えてくることがある。「え?そうなの?」と思われるかもしれないが、9話の演出をよーく見ると、どうにもこのワンショットの連鎖を「二者を離すため」に使っているような節があるのだ。

となると、その逆、関係が近しい場合はどうかといえば、

このように、ツーショットのアップ(人物ナメ)を挟む。すると、すぐそばに話し相手がいることが描写され、二者の間に繋がりが見えてくる。

このツーショットがアップではなく、ロングだったらどうかというと、アップほど関係の近しさは感じられないだろう。小さくポツーンと映る二者に親密な関係性は期待できない。

簡単にまとめると

ポイント1

・ワンショットだけ…不和

・ツーショットのアップ…親密

・ツーショットのロング…不和

となる。9話だと、筧と小太刀が「不和」、筧と御園が「親密」の関係にあたる。そこに上の演出ルールが適用される。以下、例を出しながら見ていきたいと思う。

まずはワンショットが続くカット割り。筧と小太刀のワンシーン(Aパート終盤)より。

ここは筧の勝手な行為を小太刀が問い詰めるシーン。ワンショットだけで繋いでいく。筧は御園が負担に感じていた歌の練習を辞めさせる。しかしそれは御園の歌手としての可能性を潰す行為に等しい。より良い未来を実現させる使命をもつ羊飼いとしてはそれはあってはならない行いだ。ゆえに小太刀は筧に呆れてしまう。もちろん筧には筧の考えがあるのだが、小太刀も譲歩するわけにいかず、両者はすれ違ってしまう。そこで描かれる「不和」な関係をワンショットで分断的に見せていく。普通ならこういった演出は二者の位置関係がはっきりしないためタブーである。しかし、それをうまくやってのけるのが山内重保だ。

Bパート終盤のこのシーンも、先と同様にワンショットが続く。カット3だけツーショットのロング。二者の距離が近いにもかかわらず、アップのツーショット(人物ナメ)が入ることはない。人物ナメを禁止することで「不和」の印象を焼き付けていく

9話ラスト、魔法の図書館のシーン。ここでは一か所、例外的にアップのツーショットが入るが、これは小太刀が筧の前を横切るカットである。人物ナメではない。視線も合わない。横切るだけ。そこに「親密」な関係は感じられない。

以降、ずっとワンショットで矢継ぎ早に切っていき、エンディングとなる。筧は小太刀を気にかけるが、時すでに遅し。小太刀はある秘密を知った筧に対して素っ気ない態度をとる。そういった「不和」をワンショットの蓄積が支持していく。

このように筧と小太刀は基本的にワンショットで描かれるが、最初から二人はこうだったかというと、そんなことはない。

たとえばアバンのこのシーンではツーショットのアップ(人物ナメ)がしっかりと入る。ここにおいて二人はまだ、「不和」な関係にはない。

Aパート最初のシーン。ここにもツーショットのアップ(人物ナメ)が挟まる。最初の時点ではまだ二人はこじれていなかったのである(もっと言えば、このシーンで筧がもう少し小太刀を気にかけていさえすれば、後々こじれることもなかったのだが、それに関しては次の章で触れる)。

この人物ナメがなくなったときに、二者の関係は不和へと堕ちていく。9話の演出には、そういった“ルール”が敷かれているように見える。

ポイント2

・小太刀…人物ナメ→ワンショット=「不和」へ

・御園…○○○→□□□=「親和」へ

では小太刀に対して、御園の場合はどうか。

Aパート中盤。歌の練習をする御園のもとにやってくる筧。ここでは筧は終始、御園のことを気にかけている。ワンショットを主としたカット構成だが、ツーショットも入れている。カット1ではロングだったのが、カット3ではミドルへと近づく。こうして、カメラの距離を徐々に詰めていく。それは御園の本心に迫っていく展開とシンクロする。

続くシーンでは、カット構成がツーショットを主としたものに切り替わる。そして両者の距離感は接近する。ここまでずっと御園の話を聞くことに終始していた筧が話し始める。その言葉に御園は励まされる。そこでツーショットのアップ(人物ナメ)が入る。フレーム内に密に二人が入り、筧の言葉はダイレクトに御園へと届く。二人の関係が近づく瞬間を「ツーショットのアップ」というフレーミングですかさず捉える。

Bパート中盤。筧と御園のやりとりにはツーショットのアップやミドルがちゃんと入る。ワンショットだけで繋ぐようなことは絶対にしない。この点において、御園と小太刀は対照的だといえる。

そんな御園だが、じつは最初のアバンはワンショット的に描かれる。ここは歌の練習に行かない御園を音楽教師と桜庭が問い詰めるシーンだが、御園は常にワンショットで撮られる。誰の人物ナメも入らない。つまり「不和」を示す。誰と「不和」なのかはお察しの通りだ。

以上の話を簡単にまとめると、

ポイント3

・小太刀…人物ナメ→ワンショット

・御園…ワンショット→人物ナメ

となる。小太刀が「不和」へ、御園が「親和」へと向かう展開に、演出がしっかりと追随していることがわかる。

アップショットで喋る/喋らない

山内演出といえば、アップショットだが、そのアップショットには以下の2パターンがある。

つまり「アップで喋るか、喋らないか」だ。「それだけ?」と思われるかもしれない。そう、大雑把に分けるとこれだけだ。しかし、これがかなり重要になるのである。特に「喋らない」カットが重要だ。なぜなら、それは会話シーンにおけるアクセントになるからである。

喋っていないのに、なぜアップで映すのか。それは喋らない代わりになにか別のことを「している」からだ。たとえばそれは、話し相手を「見ている」のかもしれないし、その話を「聞いている」のかもしれない。話を聞きながら、何か「考えている」のかもしれない。いずれにせよ、「喋らない」カットはそういった喋る以外の「行い」をピックアップする。

9話であれば、筧は御園のことばかり気にかけ、小太刀には無関心であった。これは言い換えれば、御園のことを「見て・聞いて・考えて」いたが、小太刀のことは「見て・聞いて・考えて」いなかったということである。このような「関心/無関心」という描写の違いに際して、「喋らない」カットというのが密接に関わってくる。

ポイント4

・喋る…「無関心」を示す場合がある

・喋らない…「関心」を示す

たとえばAパート中盤のこのシーン。歌うことに負担を感じると言う御園に対して、何も喋らない筧。喋らない代わりに、御園のことを見て、話を聞く。彼女を気にかける様子は、喋らないカットを挟むことでより明確に伝わる。

これが小太刀の場合だとそうならない。

Aパート序盤。ここでは筧はずっと喋っている。すると、先ほどとは違って、小太刀のことは気にかけていないのだというふうに映る。逆に、喋らないカットが入るのが小太刀だ。御園のことばかり気にかける筧のことが気に食わない。そういった無言の圧力が太ももと顔のアップに集約される。喋らないカットを挟むことで、小太刀の筧への想いを描写する。小太刀は筧に「何かあったのか?」と声をかけてもらいたくて仕方ないのだ(たぶん)。

Aパート終盤。このシーンも同様。喋らないのは小太刀。筧は小太刀を気にかけない。「お前も好きにしてみれば?」というセリフは彼なりの配慮なのだが、そうして小太刀は筧に放っておかれることになる。太ももアップの喋らないカットはそんな彼女の孤独な心情に迫るかのよう。続くカットでは目元を映さずに「できるか!」と激昂する。ここでは目を見せたくない。目は本心を映す。見栄っ張りな彼女は、だからこそ、目元を隠す。

Bパート終盤。ここでようやく筧の喋らないカットが入る。小太刀の様子がおかしいことに気付き、彼女を気にし始める。喋らないカットがそういった様子を描写する。しかし、もう遅い。小太刀は去ってしまった。

まとめると、二人の「喋らない」人物がいた。筧と小太刀だ。

ポイント5

・筧…主に御園に対して「喋らない」=御園を気にかけている

・小太刀…筧に対して「喋らない」=筧に想いをよせている

このように分けて見ることができる。

そして、この「喋らないカット」の有無がトリガーとなって、ワンショットだけになったり、ツーショットのアップ(人物ナメ)が入ったりした、というように見ることができるだろう。ここまで9話の演出を「ワンショット/ツーショット」と「喋る/喋らない」という軸で見てみたわけだが、この二つは別々ではなく、互いに作用しあっているものなのだ。

というわけで本題はここまで。最後におまけということで、皆さんがよく知る山内演出的なところを簡単に見ていきたいと思う。

山内演出の三大要素「山内カラー/山内しぐさ/山内リム」

≪山内カラー≫

山内演出では、ここぞというシーンでアブノーマルカラーを採用する。具体的にはハイコントラストでモノトーン的な色空間をつくる。それにあわせて、背景もウェット・イン・ウェット(にじみ技法)や色鉛筆で彩色されたりする。これは基本的に山内回にしか見られない。

≪山内しぐさ≫

山内演出には、特徴的な「動き」がある。ここではそれを「山内しぐさ」と呼ぶ。具体的には、「フレームイン/アウト」、「傾く」、「Z軸移動」の三つが挙げられる。

たとえば、このカットでは御園の手が「フレームイン/アウト」する。普通なら顔アップで済ますような箇所をそうしない。重要なシーンではひと手間かける。

ここでは顔の上半分が「フレームイン」する。このように「山内しぐさ」は身体の一部を「フレームイン/アウト」させる。手間はかかるが、そうすることで「見せる/見せない」というメリハリができるだろう。あるいは、フレームの枠を無視した動きということで、反アニメ(=実写?)的な動きを志向しているのかもしれない。

あるいは「傾く」動作。これもまた「山内しぐさ」だ。山内回の被写体は基本的にフラフラしている。下半身が「傾く」のにあわせて、上半身も「傾く」。

セリフを発する前に「傾く」。傾くことで話す前にワンクッションができる。このように止めずに動かしたがる志向もある意味では反アニメ的といえるかもしれない。

手をついた反動で上半身が「傾いて」「フレームアウト」という「山内しぐさ」。

下半身が「傾いた」勢いで、続くカットでは顔が「フレームイン」。これも「山内しぐさ」の範疇だ。

そしてもう一つの「山内しぐさ」がZ軸移動である。たとえば、上のシーンでは前かがみから、体勢を立て直し、奥へ後退という一連の動作が見られる。つまり、ここではZ軸(前・後、手前・奥)方向に沿って身体が動いている。特に前かがみから立て直す動作は見覚えがある方も多いのではないだろうか。

ここの動きもZ軸移動。XY移動が主流のアニメにとって、Z軸移動を取り入れるという志向もまた反アニメ的であるように思う。つまり「山内しぐさ」は反アニメ的な節がある。だからこそ、特徴が顕著なのだともいえるだろう。

≪山内リム≫

山内リム(limb)とは、手や足といった四肢を映す演出のことである。なぜ四肢を映すのかというと、そのカットではその四肢こそが動作の「主」となるからだ。

たとえばこのシーンでは御園の感情に同調して、音叉を強く握りしめたり、ほどいたりする。このような手による表現は顔の表情だけでは出し切れないものだ。

感情(や行動)を表現するのに最適な箇所、それこそが動作の「主」となる。山内演出の場合、それは四肢に振られることが多い。

手に対して足はやや不器用といえるかもしれない。手ほど器用に動かないからだ。しかし、フラフラしたり、もぞもぞしたりといった不器用な動作がダイレクトに感情表現の不器用さを示してみせることがある。手には手の、足には足の得意な表現域があるのだ。

こういった四肢を映した「山内ショット」を挟むことで、顔だけの場合と比べて格段に含意性は増し、感情表現はより豊かなものとなる。

ポイント6

山内演出の三大要素

・山内カラー…ハイコントラストやにじみ彩色等による特殊な色空間のこと。

・山内しぐさ…フレームイン/アウト、傾き、Z軸移動による反アニメ的な動きのこと。

・山内リム…四肢を映したショットのこと。感情表現の幅を広げる。

≪参考にした記事≫

山内重保のアップと運動描写 夢喰いメリー - WebLab.ota

山内重保より 〜「新世界より」「アイドルマスター」「輪るピングドラム」「謎の彼女X」など〜 - WebLab.ota

「ハピネスチャージプリキュア!」32話の山内重保演出のおさらい - 失われた何か

【アニメ感想】新世界より第5話「逃亡の熱帯夜」山内重保演出に酔いしれる!! - Daydream Holic Night

『アイドルマスター』第9話 山内重保についてのメモ - あしもとに水色宇宙

2013夏アニメ 君のいる町 - 近日閉店!大匙屋

輪るピングドラム第18話その1山内重保は原因と結果のマジ連打! - 旧玖足手帖-日記帳-

『四月は君の嘘』6話の演出を語る

6話は澤部椿の孤独を描く。彼女は有馬公生と宮園かをりの幸福を願い、一歩引く。彼女はそうして自分の本心に嘘をつく。

6話では、そういった一歩引いた「距離感」をレイアウト(人物配置)に落とし込む。

つまり、上の図のように

・1レイヤー(横の構図)は近そう

・2レイヤー(縦の構図)は遠そう

といった感覚を、椿と有馬の関係性に落とし込んでいく。

椿は有馬との距離が遠ざかったと思い込んでいる。だから、6話における椿と有馬の人物配置は基本的にずーっと2レイヤー(縦)で描かれる。しかし、それが1レイヤー(横)になる瞬間がある。それがラストシーンだ。そこで彼女のわだかまりは解消される。

以上が本エントリの主旨である。6話はこのような「配置」で二人を徹底的に分けていく。

以降では、上の話を主軸に、6話の人物配置について色々と見ていきたいと思う。*1

≪6話のスタッフ≫

脚本:吉岡たかを

絵コンテ・演出:井端義秀

作画監督:野々下いおり、浅賀和行(演奏)、愛敬由紀子(総)

上で述べたように、椿と有馬は基本的に「縦」で描かれる(原作・ストーリーの段階からそうなるように配置される)。間には宮園というカベがいる。椿は近づこうにも近づけない。そもそも近づこうとする気すらない。

それに対して、宮園は「縦」のカベを楽々と越える。レイヤー間を自在に行き来する。宮園はゆえに自由に動きまわる存在として映る。

椿は有馬から離れることしかしない。「縦」のカベを自ら越えることはない(作り手の事情としては、不用意に近づけさせない)。

椿と宮園の下校シーン。歩きながらの会話には「横列」と「縦列」があるが、ここでは「縦列」。絵的にもメンタル的にも、宮園は椿の一歩前を行っている。

分かれ道では、被写体の意志が強く反映されることがある。この場合だと、有馬のもとへ引き返せる宮園と、方向転換できない椿、というふうにそれぞれの意志が対照的に描き出される。宮園は自由に動くことができる。対する椿は不自由だ。*2

この場所はラストにもう一度出てくる。そのとき、椿は「成長したか/しなかったか」「方向転換できたのか/できなかったのか」が明らかとなる。印象的な同ポはそういった差分を強調してみせる。

椿の携帯に先輩から電話がかかってくる。ここでのカッティングは、先輩と椿を「横」的に繋げながらも、向き合っていない(背中を向け合っている)ことを強調する。しかし、宮園と有馬は違う。彼らは背中を向け合いながらでも視線が交わる。どちらも背を向け合ってはいるが、その関係性はまるで違う。

背中を向け合うのは、単に「反りが合っていない」か、背中を向けても問題ないほどに「信頼している」かのどちらかだ。同じように背を向け合っていても、この2組は両極端に映る。いや、同じようだからこそ、そこでの差がより浮き彫りとなると言うべきか。

「私達付き合いましょうか」と言う椿だが、彼女の目は映らない。その言葉に彼女の本心はない。

ここでは二人は向き合わない。それは宮園が有馬に対して、罪の意識を抱いているからだ。つまり、有馬にピアノを無理やり弾かせてしまったことに対して、である。しかし、有馬は違う。彼女の方を向かなくてもいいほどに、彼女を信頼し、感謝している。だから、無理に彼女の方を見ない。自然体でいる。

背中あわせには大別するとネガティブな印象とポジティブな印象の二つがある。さきほどの椿と先輩の関係はネガティブだった。ここでは、宮園はネガティブだが、有馬はポジティブといったふうに分けて見ることができる。

基本的に有馬は宮園に目を向けない。が、本当に伝えたい言葉は相手の目を見て伝える。「君に救ってもらって」「苦しいのは当たり前で」までは1カットのロングで、続く「海図のない航路を行く」でアップ。もっとも「ポジティブ」で「主体的」な言葉を「アップ」で「目を見て」伝える。カットを割ることでカメラを一気に近づける。そこで強調し、テンションのギャップを見せる。

そして、一番伝えたい言葉を(有馬のアップではなく)宮園のアップにかぶせていく。「ほかの誰でもない、宮園に言っているのだ」という強烈なイメージを描いてみせる。同方向・速度の横PAN、オーバーラップ、カットをまたぐ視線・セリフと水平ショット*3で、カットによる断絶を最小限に弱め、有馬の視線はPANに乗って、きれいに宮園へと届く。両者の関係は「横」的に繋がれる。とても美しい繋がりだ。こうして有馬の言葉は宮園にストレートに伝わる。

彼らの初対面は「縦」だった。しかし、今は「縦」にも「横」にもなれる。彼らはそういった信頼関係で結ばれている。

宮園のわだかまりが解けたことで、彼女は振り向き、身体の向きが有馬と一致する。ここにおいて、ちゃんと向き合う必要はない。普通の横並びだ。二人はちゃんと向き合わずとも、きっともう大丈夫なのである。

Bパート。ここからいよいよ「縦/横」の演出を利かせてくる。

椿と有馬は「縦」的に繋がる。

対する宮園は相変わらず「縦」の壁を悠々と越えていき、引きこもる有馬を外へと引っ張り出す。

ここも「縦」。*4

Aパートと同様、カベとして立ちはだかる宮園。椿にとって、有馬は先の先にいる。宮園のカベ、音楽というカベは椿が越えるには高過ぎる。

そんな椿が「横」になるのは、先輩といるとき。しかし、窓越しから撮ったこの構図は、サッシが二人を分断するかのようにも見える。

椿と有馬は「縦」。レイヤーが違う。有馬と宮園がいるレイヤー(世界)に椿はいない。「“私達”に私はいない」。

かつての二人は「横」で繋がっていた。いつも一緒、どんな時でもそばにいて、「横」だった。

椿が自分から有馬のいるレイヤーに赴くことは難しいだろう。本心のままに動くのが恐いというのもあるだろう。が、なによりも、有馬を想うからこそ、椿は一歩引く。椿はもう自力では動けない。椿を救い出すには、誰かの力が必要だ。

それこそが有馬の役目だ。彼は椿が越えられなかった「縦」のカベを突破してやってきてくれる。そこで彼女は気がつく。有馬がちゃんと椿のことを気にかけてくれていたことに。レイヤーで分断されたと思っていたのは椿だけだったのだ(「縦」は椿の主観だったともいえる)。

先述の通り、ここはAパートで椿と宮園が下校したシーンと同じ場所。Aパートで椿は「自ら方向転換ができない」者として描かれた。同じ場所を再び出すのは、椿が「変われたか/変われなかったか」を見せるためだ。むろん、その答えは「変われなかった」だ。彼女は方向転換しない。が、ここにおいて、彼女は方向転換する必要がない。行く先に求める相手がいるからだ。

そもそも、彼女は方向転換せずとも、ずっと有馬と同じ道を歩んできたのである。ある意味では、方向転換しなかったからこそ、彼女は有馬との思い出を紡いでこられた、とも言えるだろう。方向転換しなかったことに、ずっと一緒にいたことに、そうして彼女は価値を見出すようになる。「変わらない」=「今まで通り」でいることの価値を再確認する。そのトリガーとなったのは、もちろん有馬だ。

そうして、二人は「横」で繋がる。ここでやっと「横」になる。ようやく二人は繋がった。1レイヤーによる二人だけの世界。ここにおいて、椿は自分にも有馬との間に共通の非言語があったことを噛みしめる。*5

「縦」だと思い込んでいた椿は、有馬の接近によって「縦」ではなかったことを知り、自己肯定される。こうして彼女はようやく新しいスタートラインに立った。今はケガをしていて歩けない。が、有馬から得た力で、彼女はいつかきっと自らの足で前へ進めるようになるはずだ。

演出の着眼点

・1レイヤー(横)…距離・関係が近い(近く感じる)、閉鎖的

・2レイヤー(縦)…距離・関係が遠い(遠く感じる)、開放的

*1:「縦/横」に関しては、込み入った話をすると、「縦だと遠く感じる」「横だと近く感じる」という一方で、「遠いから縦」「近いから横」といった捉え方も当然ある。実際に、6話では椿と有馬が実距離的に遠くに配置される。だから、そもそも「横」になりようがない(なりづらい)のである。しかし、そういった見方はある意味では作り手的な見方かもしれない。実際の視聴者は「絵を見てどう感じるか」、というレベルでモノを見るだろう。「近いか遠いか」といった感覚はそのあとに訪れる。さらに言えば、実距離の変化を見るだけでは取りこぼす部分がある。たとえば、「近いから横」であるなら、有馬と宮園はずっと「横」で描けばいい。けれどそうしない。そこには実距離以外の理由がある。その理由のひとつは、この6話(の特にBパート)が澤部椿のためにあるものだからだと考える。そこを捉えるには、実距離という事情ではなく、「縦/横」というレイアウトにあえて着眼する必要があると考えた。

*2:分かれ道ではないが、通路を利用した同種のギミックに「オフコース(道を外れる)」や「行き止まり」がある。次の記事に詳しい。

『花咲くいろは』の第1話「閉塞」、「オフ・コース」、そして「緒花の泣かせ方」 - アニメ分析/

*3:さきほどのように、俯瞰→煽りといった断絶性のあるカット割りでない

*4:本題からずれるけれど、ここの花江夏樹の「いけー椿―」って芝居が普段とは違って、ちゃんと観客っぽいというか、程よくモブっぽく演じられていてびっくりした。若くして演技の微調整がめちゃくちゃ巧い方なのだなあ…と実感。

*5:こういった「横」の表現は漫画よりもアニメの方が映えそうな気がする。コマ割り的に大変そうだし、なによりアスペクト比的に横長のアニメの方が上手くハマる感がある。同じアニメでも4:3よりも16:9の方がハマりやすいかもなあとか。あまり詳しく考えたことはないのだけど……。

『四月は君の嘘』5話の演出を語る

5話は「顔をちゃんと映さないカット」が多かった。

こんなふうに、目から上を切ったり、目元をアップで映したり…。なぜそうするのか。ただ撮り損ねただけ?もちろん、そんなわけではない。それは、「味がある」からやっているのだ。

脚本:吉岡たかを

絵コンテ・演出:石浜真史

演出・作画監督・原画:小島崇史

石浜真史氏は以前からそういった「顔をちゃん映さない」撮り方をよくされる。むろん、こういうのは「味がある」わけである。「格好良い」わけである。

では、なぜ味があるのか。格好良いのか。

ひとつは「映さない箇所をわざとつくることで、想像が膨らむから」というのがあると思う。たとえば目元を映さなければ、どんな目をしているか想像する余地が生まれるだろう。エヴァ4話でミサトさんの顔を黒く塗りつぶしたら、視聴者にミサトさんの表情を想像させる余地が生まれたby庵野秀明、みたいな話である*1。

一方で、「映っている部分が強調される」といった見方もあると思う。口元を映して発言するシーンでは、そのセリフが誇張されて映る。強調するべき箇所を適切な絵でちゃんと拾う。いらない部分は切るという発想。「見えている事しか見ている人には伝わらない」by幾原邦彦、みたいな話だ*2。

これらは場合によりけりというか、つまり、どちらも正しくて、「顔をちゃんと映さない」ことで「想像」させたり、「強調」したりできる。いずれにせよ、そういった要因が結果として「良い絵」をつくっているのだと思う。

で、ここからが本題。上のような前提を踏まえた上で、もう少し踏み込んで『君嘘』5話を見てみたいと思う。すると、そこには二つの二項対立を見出すことができる。つまり、

・「目元を映す/目元を映さない(口元や背中を映す)」

・「顔をちゃんと映す/ちゃんと映さない(目元アップ、口元アップなど)」

といった二項対立だ。これらを上手く行き来することで、5話は登場人物らの「嘘」と「本心」を描き分けていたように思う。

たとえば「目元」と「口元」では、それらが与える印象というのは異なる。「目は口ほどに物を言う」ではないが、口で何を言おうと、目は嘘をつかない。そんな印象があったりするわけだ。

たとえば、最初の病室シーン。ここでの宮園かをりは目元をちゃんと見せない。それは彼女が嘘をついているからだ。友人たちに心配をかけないように、「気絶したのは初めて」で「ちょっとしか無理をしていない」と嘘をついている。ここでは、目を映さないフレーミングが嘘の可能性を含意し、口元のアップが嘘のセリフを強調する。

そして、ギャグが入って一転し、宮園の顔を「ちゃんと映す」。すると、彼女の「本心」からは遠ざかる(カメラが遠ざかるのに同期して)。「ちゃんと映す」ことで、彼女の本心に切り込めなくなる。それに対して、有馬公生の険しい目元は彼の「本心」を描写するかのようだ。

ここでは目を映さないカットが続くが、突如として挿入される宮園の目元アップがその雰囲気を一転させる。宮園は有馬をちゃんと見ているのだ。「目元を映す/映さない」という区別はここで効いてくる。目元を映さないカットが続くからこそ、目元を映したカットに価値が出てくる。

そして、続く「それではいけない?」というセリフを口元アップで力強く(強調して)描く。ここでの口元アップは嘘じゃない。それは宮園が有馬にしっかりと目を向けているからだ。目元アップを挟んでからの口元アップであり、最初の嘘をつくシーンとはカット構成が違うのである。

目元アップは本心を映す。有馬に目をむける澤部椿は本心に従順だ。続く椿の顔アップも本心に沿ったセリフ。顔がちゃんと映るから、動きも生き生きしている。そこにはアニメーションのエロスがある。

対して、「顔をちゃんと映さないカット」はきわめて静的。「静止の美」が強調される。しかし、ゆえに口の動きや目の動きがつぶさに描写されることがある(静的だが、静的じゃない、みたいな?)。そこには作画レベルで描かれ方に違いがある。

ここは、有馬の本心と目元アップのフレーミングが同調する。わかりやすいシーン。

回想シーン。宮園の目はなるべく映さない。それは彼女の目に価値を持たせるためだ。宮園の目元アップは、有馬の目元アップに呼応して映される。ここでの主体は有馬だから、「有馬が目を向けてから、宮園の目元が映る」というPOVの手続きをちゃんと踏む。

加えて、ここではアップのカットでセリフがのらない。セリフがのるのは、二人の背面ショットの箇所、つまり観客に向いているカットである。それは、宮園が有馬に対して語りつつも、感謝の気持ちは観客の側にも向いているからだろう。

しかし、そういったルールはここでひっくり返る。つまり、ここからの宮園のセリフは二人のアップショットにのせられる。なぜなら、ここでは宮園は有馬に対して感謝の意を述べるからだ。観客を排した二人だけの世界。そこにおいて、背面ショットにセリフがのることはない。

そして、「ありがとう、有馬公生君」と言う宮園のカットは「顔をちゃんと映したカット」であり、アニメーションのエロスに満ちている。「顔をちゃんと映さない静的なカット」を続けたことで、ここでの一瞬が最上のエロスを放つ*3。

このように、このシーンでは最初に述べた二つの二項対立「目元・顔をちゃんと映す/映さない」を使って、ある種のギャップを描いている*4。

ここからBパート。

有馬と宮園の関係に立ち入れない椿。「じわTB」や「ショットサイズ」、「フレーミング」、「視線の交差/非交差」、「明暗」などで徹底的に、ホントもう徹底的に椿の孤立を描く。ちなみにこの「孤立」が本筋になるのが6話だが、6話ではレイアウトレベルで椿と有馬を引き離す演出が見られた。

「目が曇っているなら、その目元を映せばいいじゃん!」……とはならないのである。ここでは椿の目を映さない。それは椿が自分の目が曇っていることを認めようとしないからだ。それは自分に対して嘘をついてるわけだが、そうすることでしか彼女は平静を保つことができないのだ。

その流れから先輩の告白へと続くわけである。そこに目元のアップが挟まることはない。二人の関係は、ゆえにどこか歪なものとして映る。

Bパートラスト。

目元は本心を映す。しかし、ここでは有馬のモノローグ、つまり本心が口元アップにかかる。宮園に伝えたいけど、伝えられない想い。心の目をつぶってしまうけれど、実際にはつぶらないし、そもそも目元を映さない。そういった矛盾、口から出かかっている本心。口元のアップはそのような葛藤を捉えていく。続くカットでは目を映し、彼は自身の罪を懺悔する。これもまた紛れもない彼の本心だ。

しかし、それに対して宮園は口元のアップで返す。嘘をついているわけではない。彼女にとって、そのような葛藤は些細なことなのだ。大したことないのだと言っている。この口元アップはいわば「前座」だ。本当に伝えたい言葉は逆接(「それでも」)の後にやってくる(現代文の授業で習ったアレである)。そのセリフを「顔をちゃんと映したカット」でしっかりと捉える。このようにして、二項対立によるギャップをしっかりと仕込んでいく。

そして、二人の視線がきれいに交わる(ハレーションで目がキラッと光るシーン)。ここまでずっとトリッキーなことをしてきたが、ここは「きれい」な視線の交差だ*5。有馬はここにおいて、宮園に救済される。彼はきっともう大丈夫だ。

そして、とどめの連続目元アップ。ここにおいて、テンションは最高潮に高まる。有馬は自身の本心と向き合い、立ち向かう力を得る。その前進を目元のアップがストレートに捉える。

そして最後は満面の笑顔を「ちゃんと映す」。彼らのエロスをしっかりとフレームにおさめる。

目元や口元のアップといった「ちゃんと映さないカット」はある意味では息苦しくもある。それは被写体の心情に迫るからだ。きわめて叙情的である一方で、静的で、局所的で、時間圧縮的で、そこにはストレスがある。

しかし、「ちゃんと映すカット」は、被写体を内的世界から外の世界へと連れ出す。静止的な時間から、実時間へと引き戻してくれる。そこにストレスはない。含意もない。想像させる余地もない。あるのはストレートなエロスだ。脊髄反射的な感情表現であり、無垢な童心だ(アバンのような)*6。

『君嘘』5話は「顔をちゃんと映さないカット」が多かったが、しかし、本質はそこにはない。本当に見てほしいのは、こういった「顔をちゃんと映したカット」の方だろう。5話の構成を大雑把に言えば、「顔をちゃんと映さない」→「顔をちゃんと映す」となる。ラストに最大の価値を持ってくるために、ギャップをつくるために、感情の解放を描くために、「ちゃんと映す/映さない」という二項対立があったように思うのである。

演出の着眼点

・「目元アップ」…本心/「口元アップ」…嘘っぽい

・「顔をちゃんと映さない」…叙情的、静的/「顔をちゃんと映す」…実時間的、動的(エロス)

・「映す/映さない」でギャップをつくる

≪参考にしたサイト≫

・『四月は君の嘘』感想まとめ - Togetter

・四月は君の嘘 5話「どんてんもよう」 感想(2014秋アニメ) : GOMISTATION★

・アニメ様の「タイトル未定」[小黒祐一郎]049 3本の1人原画

*1:小黒祐一郎編(2011)『アニメクリエイター・インタビューズ この人に話を聞きたい 2001-2002』講談社.

*2:付録「ウテナ白書」,『アニメージュ』1997年6月号,徳間書店.

*3:しかも「じわTU」である。徹底している。

*4:ここでの背面ショットを繰り返し映すような演出はアニメ的な見せ方だと思う。一方で、コマの流れを大事にする漫画では、こういった反復は描かれにくい表現のように感じる(やるにはそれなりのギミックやルールの提示が必要そう)。この回はアニメに限らず、原作でも「顔をちゃんと映さない」コマが多く見られたが、その配置の仕方には微妙な違いがある。

*5:椿とは対照的。

*6:こういった「静/動」の描き分けは、アニメーションの得意分野であり、醍醐味だ。

アニメOP演出試論 ―映像が刻むビート― 後編

ダッチアングルと動線

構図の三大要素はショットサイズ、フレーミング、アングルだ(と管理人は思っている)が、そのうち被写体の動線(動く方向・軌道)に深く関与するのが「アングル」である。具体的に述べると、水平ショットは静的だが、ダッチアングルは動的なニュアンスを与える。

単純に考えて、水平ならボールは動かないが、傾斜なら転がっていく。この感覚がそのまま「水平ショット/ダッチアングル」が与えるニュアンスに対応する。つまり、ダッチアングルには転がりやすい方向と転がりにくい方向がある。一方、水平ショットにはそれがない。むろん、ダッチアングルの斜面というのは実際に斜面であるわけではないだろう。しかし、そんなの関係ないのである。なぜなら映像ではたしかに傾いているからだ。

たとえば『棺姫のチャイカAB』OPのこのカットは、転がりやすい方向にチャイカが下っていくわけである。登るチャイカもいるが、下る方のチャイカが明らかに強調されている。斜面であることがチャイカの歩みを強める。ちなみにカメラ自身も斜面に沿って下がっていく。

それに対して、このカットでは斜面に対して抗っているのがわかる。なぜ抗うのか。それは装鎧竜(ドラグーン)が上昇するからである。つまりそこには負荷がある。ダッチアングルはそのような負荷を捉え、誇張して見せる。

『棺姫のチャイカAB』OPはダッチアングルが頻繁に登場するが、それらはいずれも「より動きやすく/より動きにくく」といった動線の制御と密接に関わっている。とくに「より動きやすく」なるように使われる。ダッチアングルあるところに動きあり、と言ってもいい。そのようにして、『棺姫のチャイカAB』OPはスピーディな動きを生みだしていく。

要点

・ダッチアングルの負荷に従う→動きやすい

・ダッチアングルの負荷に抗う→動きにくい

動線の接続/切断

しかし、そうしてできた動線の流れはカットが変われば、途切れてしまうかもしれない。繋ぎたいのであれば、最低限、動線の方向(とその速度)を一致させる必要があるだろう。たとえば「左・左・左」といったふうに、である。しかし、ここでその障壁となるのがカッティングにおける逆張りの原則である。

つまり、「左がきたら右」、「上が来たら下」といったように方向性に偏りができないように、バランスよく上下左右を振るという原則だ。そこにおいて「右・右・右・右」のように偏った繋ぎは完全にアウトである*1。『七つの大罪』OPはその原則を徹底してつられているように見える。極端な例ではあるが、こうすることで映像に変化を与えているのだ。

しかし、そうなると動線はどうやって繋げばいいのかということになる。「右方向・右方向」くらいならギリギリ繋げそうだが、それ以上だと難しそうだ。

『まじっく快斗1412』OPのこのカットでは、カット内にいろんな方向の動きを入れている。具体的には「右・左・後・前・上・下」ということで、これはつまり逆張りの連続である。しかし、カットが割られない。ゆえに、快斗の動きが途切れないように見える。動線が繋がっているように見える。

『天体のメソッド』EDであるが、1カットであれば、このようにきれいに動線と速度を繋げることができるわけである。しかも、逆張りではなく回転させながらスムーズに繋げる。

「斜め」の要素もちゃんといれる。回転軸はしっかり「斜め」だ。その方が勢いよく回るからである。

さらに、着地も「斜め」。「斜め」にすることで不安定な状態を維持する。何が何でも動きを止めない。そこにノエルが円軌道で落ちてきて、その勢いで速度が繋がっていく。このように1カットであれば、動線とその速度は繋げられるのだ。

あるいは、逆張りまでの間隔を伸ばすことで、動線をできるだけ長く繋ぐ。

『チャイカAB』OPでは、「速さ」を利用して逆張りまでの間隔を伸ばす。速い動きは止め絵よりも飽きさせないからである。具体的にはダッチアングルの「動きやすさ」を利用し、動線とその速度がある程度のスパン継続するように設計している。そしてダッチアングルに対して、水平ショットで逆張りする。ダッチアングルが紡いだ動線と速度は、水平ショットによって切断される。 そのように切断して、次の展開へと繋げていく*2。

動線や速度を繋げる上で、「斜め」であることは重要な要素の一つなのだ。

斜めから入っていくその勢いで回転し、間にフラッシュ(日の出)が挟まるが、それでもカット尻の動線・速度をしっかりと捉え、トラックバックの動線・速度に繋げている。ここにおいて、速さが途切れることはない。

が、いずれにしても、動線を長時間繋げることは難しい。やはり、どこかで切るのが通例だ。しかし、そういった背景を押さえた上で、『チャイカAB』OPのサビを見てみると、これが実に綺麗な形で一本の動線とその速度がずーっと繋がっているのである。詳しく見てみよう。

このシーンでは動線と速度が途切れない。肝となるのは、動線の矢印が斜めを向いている点だ。どういうことか。たとえば、最初の「左下」から「左上」という動線の繋ぎは、左向きの動線を繋げつつ、上下という逆張りを効かせているわけである。繋げつつ、逆張りする。これがこのシーン最大のギミックだ。

さらに、このシーンではカットの切り替えがすべてディゾルブによって行われる。こうすることで、カットによる「切断」を最小限にまで抑え込む。

そしてもうひとつ指摘すべきは、それは、「左から右へ」、「右から左へ」方向が変わる箇所にある。そこではカットが割られることはない。その代わり、被写体が動く向きを変えるのである。そのようにして、方向転換し、速度を調整し*3、繋げている*4 *5。カット内でなら方向転換をスムーズにできるという上記の話はここに繋がる。

もちろん、ダッチアングルのシーンではしっかりと斜面の負荷を利用した動きをしている。

このように、このサビのシーンは「繋げる志向」演出のオンパレードで構成されている。ゆえに、動線が途切れない。速さが継続する。こういった背景が(おそらく)あるおかげで、私たちはサビのシーンにふさわしいスピード感ある映像を堪能できるわけである*6 *7 *8。

動線とその速度の統制はOPに等速的な「スピード感」を与える。それはビートが刻む「リズム感」とは異質のものだ。が、この二つはいずれもOP映像の要である。動線を繋いだスピード感ある映像と、カットやアクセントでリズム感を主張する映像。「スピード感」や「リズム感」が楽曲と綺麗に合致したとき、そこに「映像的快感」が生まれる。

要点

・OPには逆張りの原則がある。逆張りは基本的に切断の効果を持つ。

・傾斜は勢いある動きを生みだし、後継へと繋げる力がある。

・『チャイカAB』OPのサビは斜めの動線とカット内の方向転換で繋ぐ。

終わりに

以上、「オン/オフビート」、「接続/切断」、「カッティング」、「演出的アクセント」、「動線」、「速度」といったキーワードから、アニメOPについて色々と書いてみた。本エントリではだいぶミクロな話に寄ったが、一方でマクロな構成に関する考察も当然重要だろう。たとえば、登場人物をどう出すか、どういった物語にするか、モチーフはどうするか、などである。あるいは、もっとメロディとカット割りや歌詞と演出の関連に注目する必要もあるだろう。つまり、取りこぼした観点はまだいくらでもあるということだ。

が、何を書こうと、どういった理由づけをしようと、良いOPは良いOPなのである。カット割りがどうのこうのと言うより、「上手く言えないけど良かった!」と言うのがある意味では一番本質を捉えている。

「じゃあなんでこんな記事書いたの?」という話だが、それは具体化する作業にもそれなりに意味があると思っているからだ。それは、人に伝えるため?ノウハウを知るため?作家の意図を探るため?それもないことはない。けれど、もっと重要なのは、抽象度の果てしなさを知るためである。それは言葉にして、言葉の使えなさ(と自分の考察力のなさ)を知ることで、実感する感覚だと思う。そういった過程を経てあらためて「映像ってやっぱりすげぇ…」となるのである。

何が言いたいかというと、OP映像を楽しむときは基本的に考えないで感じる方針で見て、それでも飽き足りなければ、たまに拍子を数えたりとかして……みたいな、個人的にはそんな感じでいいと思うのである。

*1:何かしらの意図があれば、別である。たとえばその反復に意味を持たせたい場合など。

*2:本題からは外れるが、動線を切る際に、色空間の白黒も反転させることでさらに「切断」の印象を強めている。『チャイカAB』OPはこのように色構成の面を見ても巧みである。たとえば、Bメロまでは画面を暗く保ち、サビで一気に明るくするといったギミックもコントラストをうまく効かせた演出である。

*3:最初に述べた装鎧竜(ドラグーン)が上昇する箇所である。

*4:方向転換したり、速さを持続させる上で、空を飛ぶ生物というのは使い勝手が良いのかもしれない。身も蓋もない話だが。

*5:チャイカがアップショットで振り向くカットはトリッキーだ。カメラが右にPANするのに対して、チャイカが左へ振り返ることで方向を逆転させているわけだが、ここの拍は「3・4・1・2」である。オンビートでわかりやすい。しかし、そこで「切断」されることはない。何故なら、切断の力を動線の繋がりとディゾルブで抑え込んでいるからだ。そして、振り向く動作は「1・2」にあたる。つまり、この振り向きは踏み出すイメージと合致する。つまり、完全に流れに乗っているわけである。流れに乗って、方向転換するわけである。まったく切断される気配がない。楽曲のビートからはきれいに外れての振り向きは、音楽的というよりも物語的なニュアンスを含むようにも見受けられる。

*6:ちなみに中編で取り上げた『selector spread WIXOSS』OPのAメロも動線が繋がっているように見える。これは1カット的に撮っているので、そもそも切れようがないわけだが、それに加えてアクセントを使ってガンガン踏み込んでいくのである。その勢いで繋げていくような印象がある。それはいわば力業であり、アクセントを入れない『チャイカAB』のサビとはその設計思想が根本的に異なる。

*7:本エントリではまったく触れなかったが、『チャイカAB』OPとはある意味で正反対の設計思想にあるのが『四月は君の嘘』のOPである。『君嘘』ではカットごとの絵を作り込む反面、動線や速度の繋ぎ(付け加えるなら色空間すらも)を景気良くぶった切っていく。その代わり、カッティングの速度変化やオン/オフビートでテンポを演出し、ぶった切っても通用するような構成を作り込む。スピード感よりもリズムを重視した演出。ゆえに躍動感あるOPとなる。

*8:泣く子も黙る『PSYCHO-PASS 2』OPは、動線の繋ぎにはそこまで神経質ではない。が、速度に関しては繋がるようにしっかりと統制している。急加速や急減速の際はアクセントを入れて、速度を急変させる。そして、色や撮影の凝りようもさることながら、演出的アクセントを入れるタイミングもまたずば抜けて洗練されたものである。つまり、中編で扱ったオフビートに合わせているわけだが、それだけではない。このOPでは「裏拍」も使うのだ。これがかなり効いてくる。たとえばイントロ〜Aメロでは、人の動き(やテロップ)は「2、4拍目」でアクセントを打ち、エフェクトやフラッシュ、ノイズを裏拍に置く。そして、それを繰り返したりするわけである。そこでは、アクセントがきめ細かく(半拍間隔で)設置され、それらが強烈な繰り返しのビートを刻む(「ウンタンウンタン」ではなく、「ウンタッタンウンタッタン」というリズム)。まさに「映像がビートを刻む」を地で行くのがこのOPである。全体の構成としては、イントロ〜Aメロではオフビート+裏拍でテンポをつくり、Bメロでいったんクールダウン、そしてサビでは怒涛のランダムカッティングでテンションをピークにまで持っていき、終盤はオンビートメインで勢いを落としていく。不規則に演出しているようにみえて、その実相当ロジカルに組まれているように思う。

アニメOP演出試論 ―映像が刻むビート― 中編

演出的アクセントが刻むオフビート

演出的アクセントとは、急加速や急減速、急停止といった急速な演出のことをここでは指すことにする。それらは静止的あるいは等速的な状況に対し、アクセントとなって機能する。そして、それを楽曲のアクセントであるオフビート、とくに4拍目に重ねることで、映像に強烈なビートが刻まれる。以下では、主要な演出的アクセントである「カメラワーク」、「フレームイン」、「アクション」の三つを取り上げる。その中で、それらを4拍目に合わせると、いったいどういった映像ができるか見ていきたいと思う。

・カメラワークによるアクセント

たとえば『selector spread WIXOSS』OPのこのシーン。カメラが等間隔で激しく動いているが、ここでやっているのがまさに「4拍目に演出的アクセントをぶつける」という手法である。

4拍目というリズムの重心に繰り返し繰り返しアクセント的なカメラワークを当てていく。すると、映像が強烈なビートを刻み出す。映像的(OP的)快感というのはこのようにして生まれる。*1

上の例は急加速の場合だが、急停止でも同様である。

ちょうど上記の直前にあたるシークエンスだが、ここではカメラワークの失速する箇所に4拍目を合わせている。事前にここでリズムをつくっておき、続くシークエンスで怒涛の5連続急加速となるわけである。このとき、OPの映像は間違いなく「最高にノっている」のである。

・フレームインによるアクセント

『ヤマノススメ セカンドシーズン』OPのこの箇所では、ピンポイントで急速フレームインのアクセントを置く。

もちろん、その場所は4拍目である。アクセントとなるフレーズを決して外すことなく、演出に落とし込む。演出に落とし込まれなければ、当然映像のビートは刻まれない。

あるいは、ここでは急浮上のフレームインをオフビートに合わせている。

このように押さえるべきアクセントをしっかりと押さえつつ、それ以外を変則的に動かし、その双方でメリハリをつけているのが『ヤマノススメ セカンドシーズン』OPの特徴であるように思う。

・アクションによるアクセント

上記の例はいずれもカメラワークやフレームインによるアクセントであったが、一方でアクションによってアクセントをつくることもある。

『棺姫のチャイカ AVENGING BATTLE』OPのこのシーンでは、トールとアカリが武具で攻撃する瞬間が4拍目と一致する。

アタックの瞬間を合わせるだけでなく、同時に画面の色も変えることで、そのアクセントはさらに誇張して表現される。*2

アクションといっても、それがバトルシーンであれば、状況はもっと込み入ったものになるだろう。いろんなところが動くからである。そこでアクセントを入れようとしても、『チャイカAB』OPのようにきれいには決まらないだろう。しかし、そうしてできた「弱いアクセント」は視聴者の無意識下でリズムを刻む。

『selector spread WIXOSS』OPのサビの1シーンである。一見何のアクセントもないように見えるかもしれないが、ここでは「弱いアクセント」が4拍目に立て続けに配置されている。

爆発エフェクトなどは比較的わかりやすいだろうが、他はこうして図にしてみてもわかりにくいかもしれない。アクセントはたしかにある。しかし、ここではアクセントを目立たせるよりも、アクション全体の流れを大事にしている。アクセントはその中にこっそりと置く。だからわかりにくい。しかしそういった目立たないリズムはまるで楽器のベースのようだ。「知らないうちに」「無意識下に」刻まれるリズムというのは音楽がそうであるように、演出においても大事な隠し味なのだろう。

そんなわかりにくいアクセントだが、このシーンにおけるアクセント的アクションの挙動にはある規則性が存在する。それが他のアクションとの違いになり、アクセントとして(意識的にせよ無意識的にせよ)認識される。

その規則とはつまり、カメラに近づく(/離れる)ことである。そのようにしてつくられた動きは加速的(減速的)な動きとして誇張されて映る。なぜなら、近ければ近いほど、その動きは速く見えるようになるからだ。ゆえにアクセントとなりうる。それを踏まえると、カメラに対して平行的な動きは、逆に等速的に映るものと見なせるだろう*3。

たとえば、『チャイカ』OPでトールやアカリが武具を振るとき、腕のストロークが円弧を描き、カメラに接近したことを思い出してほしい。『WIXOSS』OPのサビも、アクセントになる動きは必ずカメラに近づく(/離れる)要素を含んでいるのである。

・演出的アクセントが刻むオンビート

ところで、上記のような演出的アクセントをオフビートではなく、オンビートに合わせたら、どうなるのだろうか。そこに映像のアクセントは生まれるのか。

『selector spread WIXOSS』OPのタイトル後のシーンでは、キャラクターらによるフレームインのアクセントがこのようにオンビートに乗る。こうなると、当然だがアクセントは弱まる。アクセントでしっかりと踏み込むことなく、ただ流れていく感じである。その一方で、オンビートゆえの「わかりやすさ」がある。つまり、出てくる登場人物一人ひとりがちゃんと伝わるわけである。

このオンビートがずれると、途端にわからなくなる。つまり、るう子、一衣、遊月、ちよりまではわかる(1・3・1・3)。が、その後のエルドラ*4、晶、伊緒奈はごちゃっと出てきて(4・1・2)、よくわからなくなるのである。こうなる要因の一端は規則的なオンビートからずれたことにある。

演出的アクセントがオンビートに乗ると、「流れる」。それは「繋がる」イメージとも重なる。が、ここでちょっと待ったとなる。前編の話では、オンビートは「切断」すると言っていなかったか。

◇◇◇

ここで今までの整理しよう。前編の話はカッティングが刻むオン/オフビートの話であった。では、中編はというと、演出的アクセントが刻むオン/オフビートの話である。つまり、見ている手法が違うのである。ゆえに同じオン/オフビートでも、その効果には違いがあるかもしれないわけだ。

そもそも、カッティングはその名の通り「切断」する演出だ。そんなカッティングを「接続」的に見せるには誤魔化すしかない。これが「4拍目に合わせる」という話に繋がる。

対する演出的アクセントには、カッティングのような切断効果はない。普通にしていれば繋がるのである。そこにおいて「切断/接続」といった峻別は適切ではないだろう。むしろ、「踏み出す/踏み込む」といったイメージに近い。つまり、オフビートは踏み込んで踏み込んでリズムを刻んでいくわけである。対するオンビートはその勢いを受けて「踏み出す」イメージだ。そこに重心はないが、その代わり、勢いにまかせて流されていくような感覚がある。

まとめると、次のようになる。

基本はこんな感じだと思う。もっと適切な表現はいくらでもあると思うが、重要なのは、オン/オフビートが相反する性質をもつということだ。

最後に確認ということで、二例見てみよう。まずはカッティングにおけるオン/オフの使い分けについて。

まず1拍目にカットを入れて、「わかりやすく」「切断」する。こうすることで、これまでのカメラの動き(動線)を止め、繭*5のアップショットを強調する。一瞬の登場でありながら、ラスボスっぽい存在感を放つのは1拍目でカットを割ったからだ。そして続くシーンでは、ふたせ文緒という新キャラのカットがオフビートで挿入される。これが「わかりにくく」て「接続的」なのである。「誰だこのキャラクターは?」と思っている間に、流れるように去っていく*6。本編でも描かれる彼女の謎っぽさはこういったオフビートによく馴染む。

続いてカット割りとアクセントを同時に使った場合。

最初の4拍目では、カット割りと急降下のアクセントが重なるので、「接続的」で「踏み込む」イメージとなる。「踏み込む」ことで、るう子の落下に勢いがつく。そしてもう一か所、1拍目にカット割りとウィクロス台が地面から突き出るアクセントが重なる。これは「切断」して「踏み出す」、そして非常にわかりやすい。ウィクロス台の存在が強調される。ここまで4拍目で割る場面が続くのだが、その流れをここでしっかりと打ち切る。そうしてサビに入るわけである。

ところで、るう子「落下」からウィクロス台の「突出」というカッティングについてだが、「落下」と「突出」という動きは、それぞれ「下へ*7」「上へ」という動きである。つまり方向が逆になっている。だから、「切断」されるのだと見ることもできるだろう。

ここまで、カットや演出的アクセントの話をしてきたが、OPにおいて「接続/切断」をつかさどる重要な要素がもう一つある。それこそが「上」「下」といった「方向性」やその「速度」である。これを後編で扱う。

*1:正確に述べると、2つ目のアクセント(ちよりからエルドラへのQPAN)は半拍早い「裏拍」に打たれている。

*2:正確に述べると、ここでの演出的アクセントは「アクション」と「色」、そして「カメラワーク」の合わせ技である。

*3:いかにその動きが加速するものであったとしても、だ。なお、カメラワークとフレームイン(スライド)に関しては、その限りではない。この二つは平行の動きであっても容易に急加速できる。対するアクションは運動曲線に支配されるため、こういった直線的な加速にはあまり向かないように思う。

*4:ちよりのルリグ。

*6:一瞬しか映らないからというのももちろんあるが、だとしてもオンビートで入れば、もっとわかりやすく映ったと思うのである。

*7:映像的には「奥へ」だが。